今週は先週よりもはるかに強気材料が多い週だといえる。

先週は雇用統計やADPが大幅に下振れし、「最悪の改定になるかもしれない」と話題になった。

しかし市場はすでにそれを織り込み、むしろ「悪いデータ=利下げ加速=株高」という構図にシフトしつつある。

ここに政権関係者の強気発言や“殴るぞ”といった挑発的な言葉が加わり、投資家心理をさらに揺さぶっている。

今回はその構造を整理し、初心者にも分かる形で今週の注目点を解説していく。

「悪いデータ」が強気材料になる理由

- QCEW改定

半年分で数十万~100万人規模の下方修正が予想される。 - PPI・CPI

0.3%前後が市場予想。0.4%にぶれても9/17の利下げ観測は崩れない。 - 金利差

2年債と10年債の逆イールドは先週より落ち着き、リスク許容度が回復。

つまり「悪いニュースはもう知っている」という段階に入り、むしろリスク資産が買われやすい流れになっている。

強い言葉と市場心理の錯覚

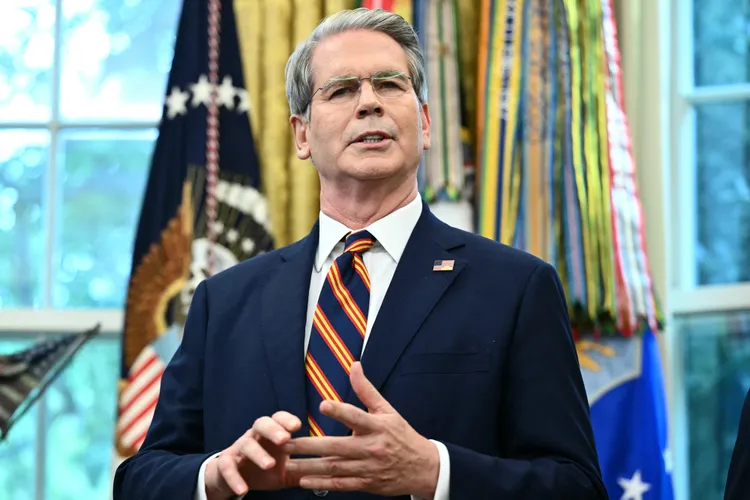

米メディアによれば、財務長官スコット・ベッセントが他の政府関係者に対し「殴ってやる」と取れる暴言を吐いたと報じられている。

真偽は目撃証言ベースであり、公式に確認された事実ではないが、こうした強硬な言葉は一瞬「強い姿勢=経済の強さ」と錯覚させやすい。

しかし、実際に株価を左右するのは雇用・物価といったデータや企業のキャッシュフローであり、声の大きさや挑発的な発言は持続的な相場のドライバーにはなり得ない。

GDPの“見かけの強さ”を疑え

GDPが3%を超えているのは必ずしも景気が強いからではない。

- 在庫循環効果

関税前の駆け込み輸入→在庫積み上げ→その後の輸入減少でGDPが押し上げられて見える。 - インフレ調整効果

インフレが低いと実質GDPは高く見え、逆に上振れると実質成長率が削られる。

数字の裏側を知らずに「GDPが強い=景気は盤石」と解釈するのは危険だ。

「投資拡大宣言」は割引して聞け

大企業が「CAPEXを増やす」と言っても、実行されるとは限らない。

2018年の米国内投資拡大表明も結果は未達に終わった。

宣言は短期的なセンチメント材料にすぎず、実際の投資余力は決算やキャッシュフローで判断するべきである。

関税の本当の負担者は誰か

「メーカーが関税を吸収している」という表現は正確ではない。

実際には、需要が弱く価格転嫁ができないため、企業がマージンを削っているだけだ。

短期的にはインフレ抑制に見えても、中期的には投資や雇用を圧迫し、景気の循環を悪化させる。

今週のシナリオ別展開

- ベースシナリオ

QCEWは下方修正だが想定内、CPI/PPIは0.3%付近 → 株式は上昇継続。 - インフレ上振れ

0.4%以上なら長期金利上昇、ディフェンシブ株が有利。 - インフレ下振れ

0.2%近辺なら利下げ加速観測、小型株やREITが恩恵。

いずれの場合も「イベントの織り込み度」が結果を左右する。

QQQが上抜けしやすい理由

悪材料が周知されているため、新鮮味のあるネガティブサプライズが少ない。

加えて9月FOMCの利下げ期待が高まり続けており、578→581~583といった節目を突破しやすい地合いになっている。

テクニカル的な売り方の買い戻しやCTAの順張りフローも追い風となる。

投資家が取るべき視点

- 雇用統計は賃金・労働時間・参加率までチェックする。

- CPIはサービスと財の分解を意識する。

- 企業は発言ではなくキャッシュフローで判断する。

- GDPは在庫と貿易寄与を確認する。

数字の“質”を見極めることが、強気相場の中で生き残る鍵だ。

結論

今週は短期的に強気でよい。

イベントはすでに織り込まれており、指数は上抜けを試しやすい。

ただし、GDPの“見かけの強さ”や関税の副作用といった本質的なリスクは依然として存在する。

強気に乗りつつも、常に「数字の質」で判断し、声の大きさや宣言に流されない姿勢を持つこと。

これが、暴言やガスライティングよりも強い投資戦略となる。

コメント