$666.66

1976年7月、カリフォルニア州ロスアルトスの小さなガレージで、21歳の青年が電卓を叩いていた。

「500ドルの仕入れ値に3分の1のマークアップ… それなら666.66ドルだ」

スティーブ・ウォズニアックは、その数字を見て思わず笑みを浮かべた。

6のゾロ目。悪魔の数字とも呼ばれる666。

コンピュータの世界では禁忌とされそうな数字を、彼はあえて選んだ。

それは単なる遊び心だった。

だが、この瞬間に決まった価格が、やがて世界を変えることになる製品「Apple I」の運命を決定づけた。

3ヶ月前の4月1日、エイプリルフールという、嘘か真か分からない日に、Apple Computer Companyは産声を上げていた。

創業者は3人。

資本金は、ジョブズが売り払ったフォルクスワーゲンのバンと、ウォズニアックが手放したHP-65電卓の売却代金。

合わせてわずか1,350ドル。

そのガレージには、完成を待つ基板が50枚並んでいた。

パロアルトのコンピュータショップ「Byte Shop」のオーナー、ポール・テレルからの注文だ。

「キットじゃない。完成品を50台、納品時に1台500ドルで買う」。

この一言が、趣味の電子工作を事業へと変えた。

部品の調達は掛け払い。

組み立ては家族総出。

ジョブズの妹パティも、基板にチップを差し込む作業を手伝った。

ガレージは倉庫と化し、リビングルームは梱包場になった。

近所の人々は、若者たちが夜遅くまで何かに熱中している姿を不思議そうに眺めていた。

48年後の2024年にAppleの時価総額は3兆ドルを超えている。

1976年の資本金1,350ドルから、実に22億倍。

もし1980年12月のIPOで666.66ドルを投じ、株式分割を経て今日まで持ち続けていたなら、その価値は数百万ドル規模にまで膨らんでいただろう。

だが、この数字の魔法は偶然ではない。

ガレージで生まれた$666.66という価格には、すでにAppleという企業の本質が刻まれていた。

技術的な完璧さと遊び心の融合。

合理的な計算と直感的な美学の共存。

そして何より、「完成品として届ける」という、エンドツーエンドの思想。

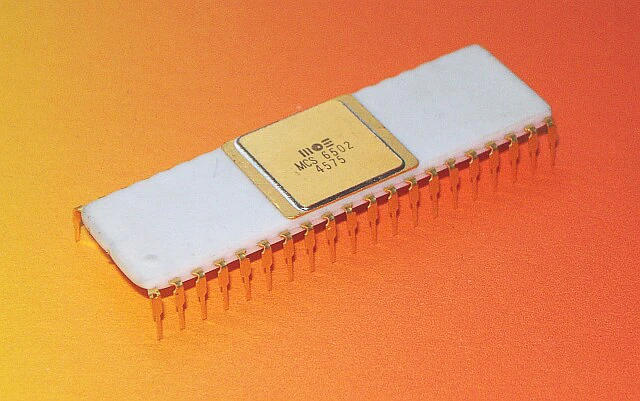

MOS Technology 6502。

たった25ドルのマイクロプロセッサが、この物語の始まりを可能にした。

他社が高価なIntel 8080やMotorola 6800に固執する中、ウォズニアックは安価で十分な性能を持つこのチップに賭けた。

最小のコストで最大の体験を。

この設計哲学は、Disk IIの極限まで削ぎ落とされた8個のICチップ構成にも、後のiPhoneの統合設計にも、一貫して流れ続けることになる。

あの日、ガレージで決まった$666.66。

それは単なる価格ではなかった。

世界で最も価値のある企業への、最初の値札だったのだ。

1章:Homebrew Computer Clubという革命の温床

1975年3月5日、カリフォルニア州メンロパークのガレージに32人が集まった。

「コンピュータを、個人のものにしよう」

ゴードン・フレンチが立ち上げたHomebrew Computer Clubの第1回会合。

参加者の多くは、会社帰りのエンジニアや大学院生、そして「コンピュータに触りたくても触れない」フラストレーションを抱えた若者たちだった。

当時、コンピュータといえばIBMやDECの巨大なメインフレーム。

一台数百万ドル、専用の空調室が必要な、企業や政府機関だけのものだった。

だが、シリコンバレーの空気は変わり始めていた。

ベトナム戦争が終結し、カウンターカルチャーの波が技術の世界にも流れ込んでいた。

「Power to the People」ー 権力を人々の手に。

この思想は、コンピュータにも向けられた。

巨大企業が独占する計算能力を、個人の手に取り戻す。

それがHomebrew Computer Clubに集まった者たちの、言葉にならない共通の願いだった。

24歳のスティーブ・ウォズニアックも、その一人だった。

ヒューレット・パッカードの電卓部門で働く彼は、夜な夜な自宅で「世界最小部品数のコンピュータ」設計に没頭していた。

使うチップは一つでも少なく、配線は一本でも短く。

それは単なるコスト削減ではない。

エレガンスの追求だった。

音楽家が一音を削るように、彼は一つの部品を削ることに美を見出していた。

そんな彼の前に、運命のチップが現れる。

MOS Technology 6502。

価格、わずか25ドル。

Intel 8080が360ドル、Motorola 6800が175ドルという時代に、この価格は革命的だった。

性能は劣るかもしれない。

だが、個人が買える。それが全てを変えた。

ウォズニアックは即座にこのチップを中心とした設計に着手した。

テレビに直接つなげる出力回路。キーボードから直接入力できるインターフェース。

そして何より、プログラムを簡単に書けるBASIC言語の実装。

一方、5歳年下のスティーブ・ジョブズは、違う種類の革命を起こしていた。

リード大学を中退し、インドを放浪し、禅と出会い、カリグラフィーの授業に忍び込んで文字の美を学んだ彼は、「体験」という言葉に憑かれていた。

技術は手段に過ぎない。大切なのは、それが人に何をもたらすか。

Atariでゲーム基板の設計を手伝いながら、彼は考え続けた。

二人が出会ったのは、1971年。

高校の友人の紹介だった。

5歳の年齢差を超えて、二人は奇妙な共鳴を始める。

その共鳴が最初に形になったのは「Blue Box」だった。

電話網のトーン信号を解析し、長距離電話を無料でかけられる装置。

ウォズニアックが設計し、ジョブズが売り歩いた。

技術的には違法すれすれ。だが二人は気づいていた。

小さな箱が、巨大な電話会社のシステムを出し抜ける。

個人が、体制に挑戦できる。その可能性に。

そして1976年の春、Homebrew Computer Clubでウォズニアックが自作コンピュータのデモを行った時、ジョブズは確信した。

「これを売ろう」

ウォズニアックは躊躇した。

設計図を無料で配るつもりだった。

Homebrewの精神は「共有」だ。

だがジョブズは譲らない。

「みんな、組み立てる時間なんてないんだ。完成品が欲しいんだ」

その議論の最中、もう一人の男が現れる。

ロナルド・ウェイン。

41歳のAtariの同僚で、会社設立の経験があった。

彼が定款を起草し、最初のロゴ「ニュートンがリンゴの木の下で座っている銅版画風のデザイン」を描いた。

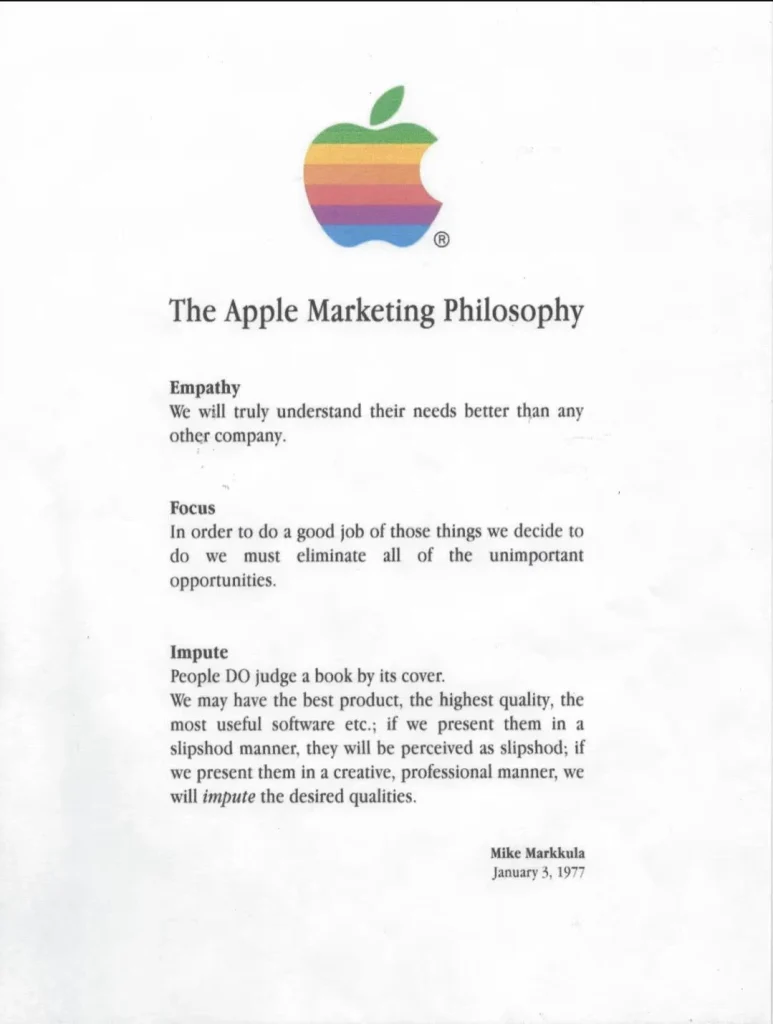

だが物語を真に加速させたのは、1977年に現れたマイク・マークラだった。

インテルのストックオプションで財を成した32歳の元マーケティング・マネージャー。

彼はウォズニアックの天才とジョブズのビジョンを一目で見抜いた。

そして91,000ドルの出資と共に、一枚の紙を差し出した。

「The Apple Marketing Philosophy」

そこには三つの言葉が記されていた。

・Empathy(共感)

顧客の感情を深く理解すること。

・Focus(集中)

重要でないことを切り捨てる勇気。

・Impute(印象づけ)

人は表紙で本を判断する。だから、完璧な表紙を作れ。

この哲学は、1977年1月3日のApple Computer, Inc.法人化と共に、企業のDNAに刻み込まれた。

それは単なるマーケティング戦略ではなかった。

ジョブズが追求した「体験」と、ウォズニアックが愛した「エレガンス」を、ビジネスの言葉に翻訳したものだった。

革命は、思想から始まる。

Homebrew Computer Clubという小さな集まりから、パーソナルコンピュータという概念が生まれた。

そして三つの哲学が、その概念を産業に変えていく。

1976年、シリコンバレーの片隅で、静かに、しかし確実に、世界は変わり始めていた。

2章:家電になるコンピュータ──Apple IIとMacの夢

1977年4月15日、サンフランシスコのブルックス・ホール。

West Coast Computer Faireの会場に、異質な光景が広がっていた。

他のブースが裸の基板や配線むき出しのキットを並べる中、Appleのブースだけが違った。

バックライトで照らされた新しいレインボーロゴ。そして、ベージュの美しい筐体に収められたコンピュータ。

Apple II。価格1,298ドル。

ウォズニアックは、このマシンに全ての理想を注ぎ込んでいた。

カラー表示、サウンド出力、8つの拡張スロット。

そして何より、電源を入れれば即座に使える完成度。

筐体を設計したジェリー・マノックは、「開けて触れる」親しみやすさと「閉じて使える」完成度を両立させた。

ロッド・ホルトが開発したスイッチング電源は、従来の半分の重さで2倍の効率。静かで、熱くならない。

「コンピュータを、家電にする」

それがジョブズの執念だった。

取扱説明書、パッケージ、店頭ディスプレイ。全てが「家庭のテレビの横に置かれる」ことを前提に設計された。

レジス・マッケンナが手がけた広告には、普通の家庭のキッチンテーブルでApple IIを使う主婦の姿が映っていた。

だが、本当の革命は1年後に起きた。

1978年6月、ウォズニアックがDisk IIを完成させた。

フロッピーディスクドライブ。

他社製品が50個以上のICチップを使うところを、彼はわずか8個で実現した。「ハードウェアでやることを、ソフトウェアに任せる」。

複雑な制御をプログラムに委ね、回路を極限まで簡素化する。

それは芸術だった。

そして1979年10月。

ハーバード・ビジネススクールの学生ダン・ブリックリンが開発したソフトウェアが、全てを変えた。

VisiCalc。

世界初のスプレッドシート・プログラム。

縦横に並んだセル。

数式を入力すれば、瞬時に計算結果が更新される。

それまで会計士が電卓と紙で何時間もかけていた作業が、数分で終わる。

しかも、数字を変えれば全体が自動的に再計算される。

「What-if分析」。

もし売上が10%増えたら?もし原価が5%下がったら?が瞬時にできる。

VisiCalcが動くのは、Apple IIだけだった。

突然、全米の中小企業経営者がコンピュータショップに押し寄せた。

「VisiCalcが動くマシンをくれ」。

彼らにとってApple IIは3,000ドルの投資ではなく、年間数万ドルの人件費削減ツールだった。

1979年、Apple IIの売上は前年の7倍に跳ね上がった。

1980年12月12日、Apple Computer, Inc.は株式を公開した。

公開価格22ドル。初日の終値29ドル。

時価総額は一夜にして18億ドルに達した。

300人がミリオネアになった。

25歳のジョブズの持ち株価値は2億1,700万ドル。

「1956年のフォード以来、最大のIPO」と新聞は書き立てた。

だが、光が強いほど、影も濃くなる。

ウォズニアックは1981年2月、自家用機の墜落事故で重傷を負い、一時的に記憶を失った。

復帰後も、もはや以前のような情熱でコードを書くことはなかった。

創業メンバーのマイク・スコットCEOは、業績不振を理由に「Black Wednesday」と呼ばれる大量解雇を断行し、その直後に解任された。

そんな中、ジョブズは新たな夢に取り憑かれていた。

Macintosh。

もともとはジェフ・ラスキンが提唱した低価格コンピュータのプロジェクトだったが、ジョブズはそれを「世界を変える芸術作品」に変貌させようとした。

マウスで操作するグラフィカルユーザーインターフェース。

アイコンとウィンドウ。

そして何より、「使う喜び」を感じられるマシン。

1984年1月22日、スーパーボウルのCM枠。

リドリー・スコット監督の『1984』。

灰色の制服を着た群衆が、巨大スクリーンのビッグブラザーを見つめている。

そこに、カラフルなランニングウェアの女性がハンマーを持って走り込み、スクリーンを粉砕する。

「1月24日、Apple ComputerがMacintoshを発表します。なぜ1984年が『1984年』のようにならないか、おわかりいただけるでしょう」。

2日後の発表会で、ジョブズは言った。

「電話を発明したのはベルだが、電話を面白くしたのは我々全員だ」

Macintoshは技術的には革命的だった。

だが2,495ドルという価格は高すぎ、メモリは少なすぎ、ソフトウェアは揃っていなかった。初期の売上は期待を大きく下回った。

責任を巡って、ジョブズと取締役会の対立が深まった。

1983年、ジョブズ自身がペプシコーラから引き抜いたジョン・スカリーがCEOに就任していた。

「残りの人生、砂糖水を売り続けたいか?それとも世界を変えるチャンスが欲しいか?」

この口説き文句でシリコンバレーに来たスカリーだったが、やがてジョブズの独裁的な経営手法と衝突し始めた。

1985年5月、取締役会はスカリーを支持した。

ジョブズは全ての業務執行権限を剥奪された。9月17日、30歳のスティーブ・ジョブズはApple Computer, Inc.を去った。

自ら共同創業した会社から、追放されたのだ。

「砂糖水」の皮肉な結末だった。

だが誰も知らなかった。

この追放こそが、Appleにとっても、ジョブズにとっても、そして世界にとっても、必要な「冬」の始まりだったことを。

12年後の春に、どんな花が咲くのかを。

3章:追放された創業者──ジョブズ不在の迷走と崩壊

1985年9月18日、朝のシリコンバレー。

スティーブ・ジョブズは、ロスガトスの自宅でコーヒーを飲みながら、辞表に署名した。

「私は30歳になりました。そして、人生の次の章を始める時が来たと決めました」。

その文面は、奇妙なほど静かだった。

同じ日、彼と共にAppleを去ることを選んだ5人のエンジニアたちが、ある家に集まっていた。

彼らが立ち上げる新会社の名は「NeXT」。

次へ、という意味。

何の次なのか、誰も明確には語らなかった。

一方、クパチーノのApple本社では、ジョン・スカリーCEOが安堵の息をついていた。

「これでようやく、Appleは大人の会社になれる」

スカリーには計画があった。Macintoshの成功、企業市場への進出、そして利益率の改善。

ペプシで培ったマーケティング手法で、Appleを「普通の優良企業」にする。

それが彼の使命だと信じていた。

確かに、最初の数年は順調に見えた。

1987年、Macintosh IIが登場。

カラー表示、拡張スロット、そして企業が求める「標準的」な仕様。

デスクトップパブリッシング市場が立ち上がり、Adobe PageMakerとApple LaserWriterの組み合わせが、印刷業界を一変させた。

売上は50億ドルを突破し、Fortune 500企業入りを果たした。

だが、その成功の陰で、腐敗が始まっていた。

製品ラインは無秩序に増殖した。

Macintosh LC、Classic、IIsi、IIfx、Quadra、Centris、Performa…。

同じような性能の製品が、異なる名前で、異なる価格で、異なるチャネルで売られた。顧客は混乱し、在庫は積み上がった。

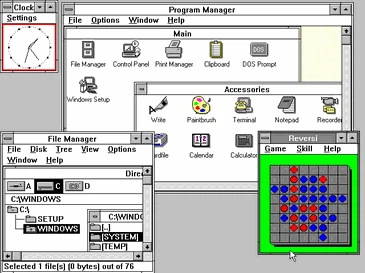

1990年、Windowsの脅威が現実となった。

Microsoft Windows 3.0。

Macintoshの真似事と嘲笑されながらも、IBM互換機で動く「十分に使える」GUIだった。

価格はMacの3分の1。

企業のIT部門は、迷うことなくWindowsを選んだ。

スカリーは焦った。

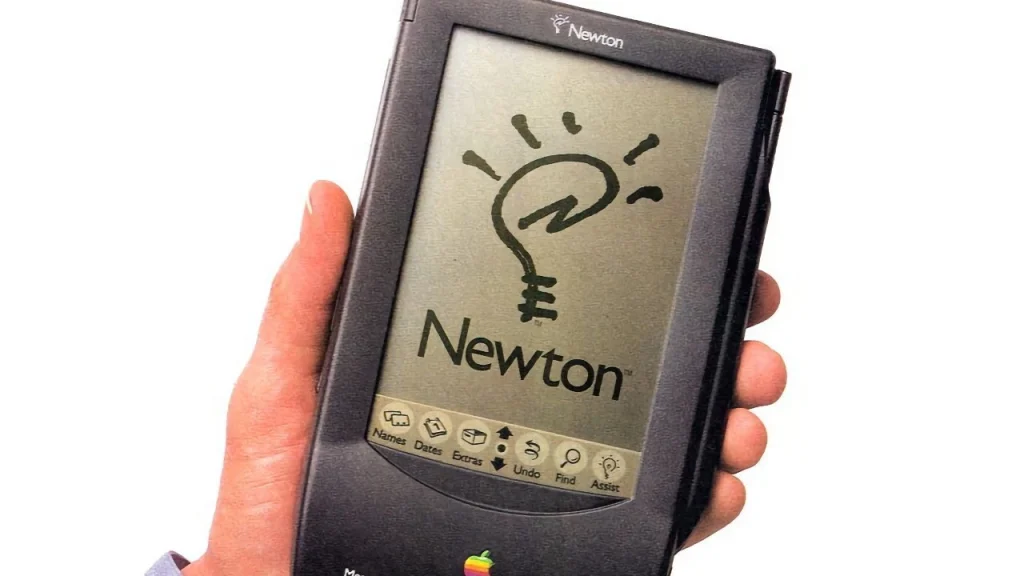

そして1993年、起死回生の一手を打った。

Newton MessagePad。

世界初の「個人用デジタルアシスタント(PDA)」。

手書き認識、赤外線通信、そして未来的なデザイン。

発表会でスカリーは宣言した。

「これがポストPCの時代の始まりです」。

だが、現実は残酷だった。

手書き認識は正確に動かなかった。

たとえば「Catching on?」と書いたつもりが「Egg freckles」に変換されてしまうことがあった。

アニメ『ザ・シンプソンズ』でも、“Beat up Martin”が“Eat up Martha”になる皮肉が描かれている。

価格は700ドル。

重く、大きく、バッテリーは数時間しか持たない。

1993年、スカリーは退任に追い込まれた。

後任のマイケル・スピンドラーCEOは、さらに迷走を深めた。

Macintoshのクローン(互換機)ライセンスを解禁。

PowerComputingやUmaxといった企業が、Appleより安いMac互換機を作り始めた。

自ら市場を食い荒らす、共食いの始まりだった。

1995年8月24日、運命の日が訪れた。

Microsoft Windows 95の発売。

深夜0時、世界中の電器店に行列ができた。スタートボタン、タスクバー、プラグアンドプレイ。

もはやMacintoshの優位性は、ほとんど失われていた。

Appleの市場シェアは3%まで落ち込んだ。

赤字は四半期ごとに膨らみ、1996年第1四半期には6,900万ドルの損失を計上した。

「90日以内に倒産する」

業界アナリストたちは、公然とそう予測した。

1996年2月、ギル・アメリオが新CEOに就任した。

元National Semiconductorの経営者。

企業再生のプロ。

彼は着任早々、全社員を集めて言った。

「Appleは瀕死の状態にある。だが、まだ死んではいない」

アメリオには一つの確信があった。Appleに必要なのは、新しいOSだ。

現行のSystem 7は限界に達していた。

メモリ保護もない、プリエンプティブ・マルチタスクもない、時代遅れの設計。社内のCoplandプロジェクトは、5年かけても完成しない。

選択肢は二つ。

Jean-Louis GasséeのBeOS。

あるいは…

「スティーブ・ジョブズのNeXT」

1996年12月20日、アメリオは決断を下した。

4億2,900万ドルでNeXT Computer, Inc.を買収する。

公式には「NeXTSTEPオペレーティングシステムの獲得」が目的。

だが誰もが知っていた。

本当に買ったのは、一人の男の帰還だということを。

そして1997年7月のボストン。

Macworld Expoの基調講演。

巨大スクリーンにビル・ゲイツの顔が映し出された瞬間、会場からブーイングが起こった。

だがジョブズは言った。

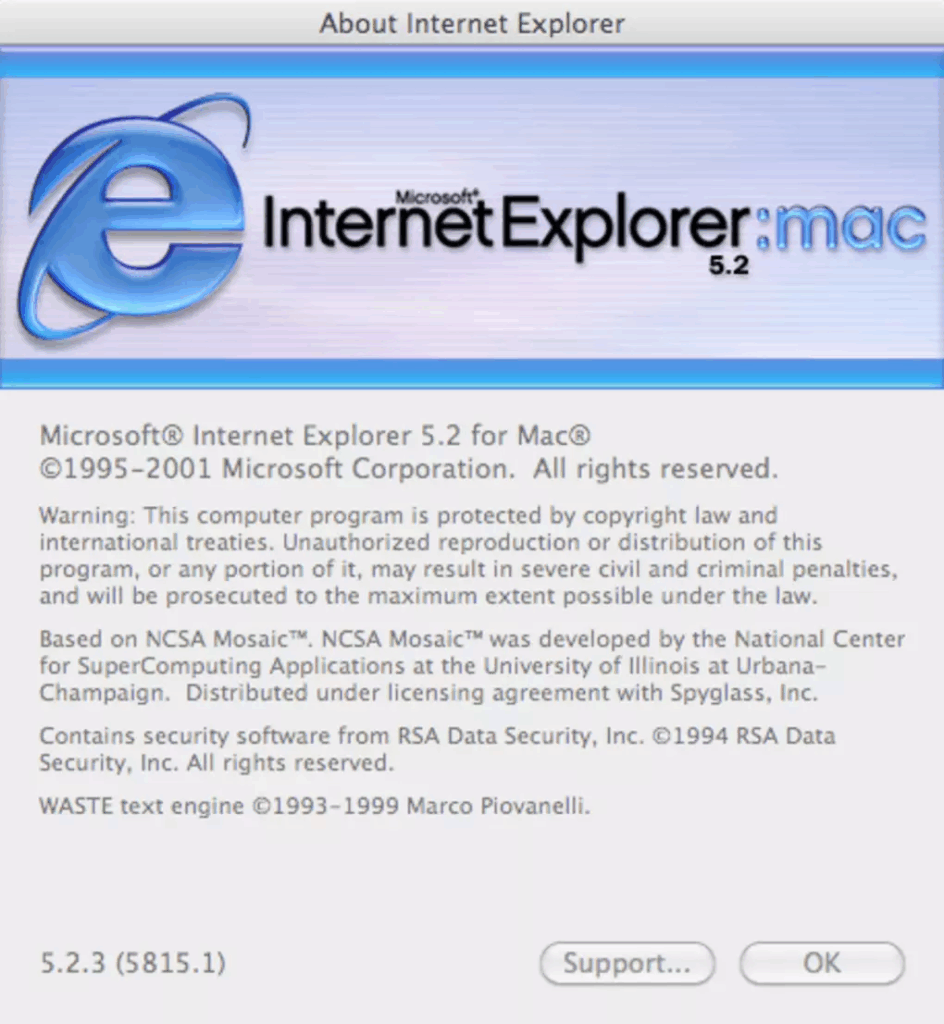

「Appleが勝つために、Microsoftが負ける必要はない」

Microsoft は1億5,000万ドルを出資し、Office for Macの開発継続を約束した。

Internet ExplorerがMacの標準ブラウザとなった。

屈辱的な提携。

だが、それがAppleに時間を買った。

再生のための、貴重な時間を。

1997年9月、新しい広告キャンペーンが始まった。

「Think Different」

クレイジーな人たち。

不適応者。

反逆者。

厄介者。

四角い穴に丸い杭を打ち込む人たち。

物事を違った角度から見る人たち。

アインシュタイン、ピカソ、ガンジー、アリ、ジョン・レノン…。

そして最後に、小さな女の子が目を開ける。

「彼らを無視することはできない。なぜなら、彼らは物事を変えるからだ。彼らは人類を前進させる。自分が世界を変えられると、本気で信じる人たちこそが、本当に世界を変えている。」

12年の冬が終わろうとしていた。

4章:再構築と支配権──デジタルハブの夜明け

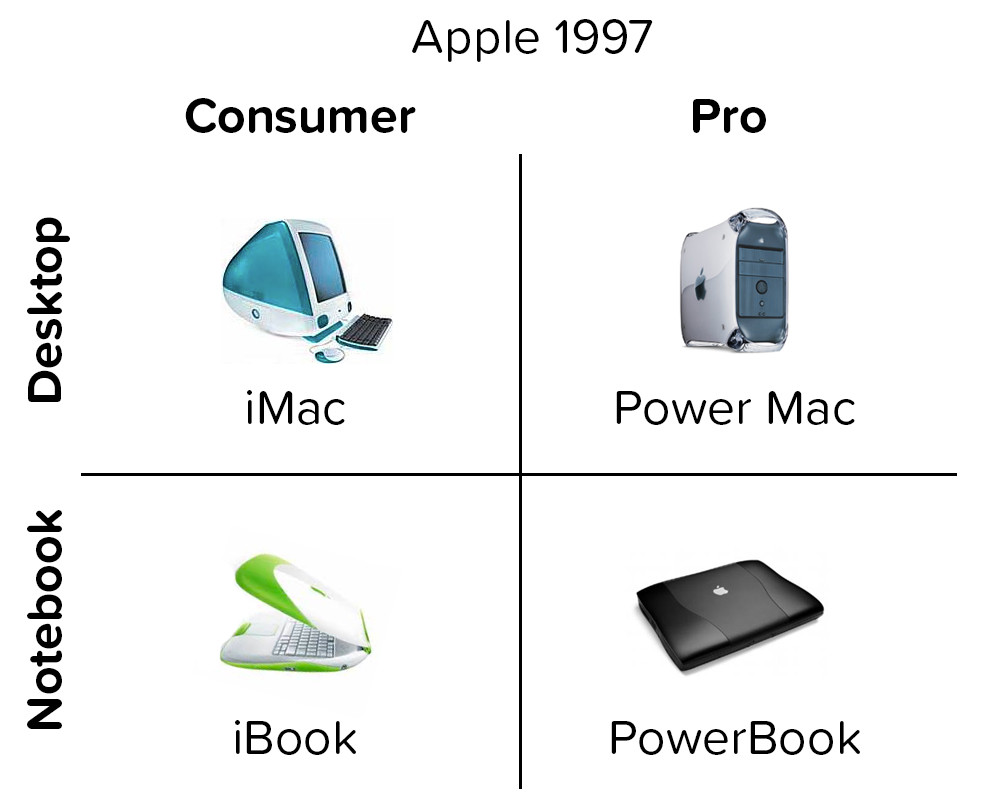

1997年9月16日、月曜日の朝。

スティーブ・ジョブズは、Appleの経営会議室で一枚の紙を広げた。

縦軸に「デスクトップ/ポータブル」、横軸に「コンシューマー/プロフェッショナル」。

2×2の4マス。

「これがAppleの全製品ラインだ」

役員たちは顔を見合わせた。

当時Appleには、Performaだけで30種類、PowerMacintoshで20種類、PowerBookで10種類以上のモデルが存在していた。

在庫の山、混乱する販売店、そして赤字の元凶。

「全部やめる。4つだけ作る」

ジョブズの宣告は容赦なかった。

数千人の解雇、工場の閉鎖、在庫の廃棄。

「集中」マークラが20年前に示した哲学が、焼き尽くすような炎となってAppleを浄化した。

そして1998年5月6日。

Flint Centerの舞台に、青い半透明の塊が現れた。

(まるで良い惑星から来たように見える。)

iMac。

ボンダイブルーと名付けられた、オーストラリアの海の色。

「iMacの”i”はInternetのi。でもそれだけじゃない。individual、instruct、inform、inspire」

1,299ドル。

電源を入れて、ケーブルを2本つなぐだけでインターネットにアクセスできる。

フロッピードライブは削除。

レガシーポートも削除。

USB だけを搭載した、未来への賭け。

ジョナサン・アイブがデザインした半透明の筐体は、コンピュータの中身を見せた。

基板も、ケーブルも、全てがデザインの一部。

「隠すものがない」という誠実さの表現。箱から出す瞬間さえ体験としてデザインされ、ハンドルは「触ってください」という招待状だった。

初日で15万台を受注。

発売から139日で80万台。

iMacは、Appleを黒字に戻した。

だが、ジョブズの目は既に次を見ていた。

2000年1月のMacworld。ジョブズは「デジタルハブ」構想を発表した。

「PCは死んでいない。これから、デジタル機器の中心になる」

デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤー。

これらの機器をMacにつなぎ、編集し、共有する。iMovie、iPhoto、そして…音楽。

2000年秋、ジョブズは苛立っていた。

Creative LabsのNomad、DiamondのRio。

MP3プレーヤー市場は既に立ち上がっていたが、どれも使い物にならなかった。

容量は少なく、転送は遅く、インターフェースは最悪。

「俺たちが作る」

トニー・ファデルが率いるチームは、8ヶ月でそれを形にした。

東芝の1.8インチハードドライブ、5GBの容量、FireWireによる高速転送。

そして何より、ジョブズが執着したスクロールホイール。

指を滑らせるだけで、1,000曲をブラウズできる。

2001年10月23日。

「1,000 songs in your pocket」

1,000曲をあなたのポケットに。

iPod。399ドル。

批評家は嘲笑した。

「高すぎる」「Macでしか使えない」「Appleは音楽業界を知らない」

初年度の売上は12万5,000台。大ヒットとは言えなかった。

だが2003年4月28日、全てが変わった。

iTunes Music Store。

ジョブズは、不可能と言われた交渉を成し遂げていた。

5大レーベル全てと契約。

20万曲でスタート。

1曲99セント。

DRM付きだが、CD作成は可能。

iPodへの転送は無制限。

「海賊版と同じくらい簡単に、合法的に音楽を買える」

初週で100万曲を販売。

音楽業界の常識が覆った瞬間だった。

2003年10月、Windows版iTunesをリリース。

「地獄が凍った」とジョブズはジョークを飛ばしたが、これでiPodは真の大衆製品となった。

2004年、iPod mini。

2005年、iPod nano。

薄さ6.5mm、「千回ポケットに入れても壊れない」。

同年、iPod shuffle。

音楽プレーヤー市場の74%をAppleが支配した。

売上高は2006年度で73億ドルに達した。

だが、ジョブズは満足していなかった。

2005年のある日、ジョブズは幹部会議で言った。

「iPodを殺す製品を作る。自分で殺さなければ、他の誰かに殺される」

その頃、携帯電話にカメラが搭載され始めていた。

音楽再生機能も追加されつつあった。

いずれ、専用機器は統合される。

その未来は明らかだった。

問題は「誰が」「どうやって」作るかだった。

Motorola ROKRという失敗があった。

iTunes対応を謳った携帯電話。

だが100曲しか入らず、インターフェースは最悪、キャリアの制約だらけ。

「これは俺たちの製品じゃない」

ジョブズは激怒した。

「自分たちで作る」

プロジェクトは極秘裏に始まった。

コードネーム「Project Purple」。

社内でも限られた者しか知らない。

参加者は他の社員から隔離され、「Fight Club」と呼ばれる秘密のルールに従った。

第一のルール:プロジェクトについて話すな。

2つのアプローチが並行した。

iPodベースの「P1」と、Mac OS Xベースの「P2」。

最終的に、ジョブズはP2を選んだ。

本物のOSを、4インチの画面で動かす。

それは狂気の沙汰だった。

そして2007年1月9日、サンフランシスコ。

Macworld 2007の基調講演。

ジョブズは言った。

「今日、革命的な製品を3つ発表します。ワイドスクリーンiPod。革命的な携帯電話。インターネット・コミュニケーター」

聴衆が困惑する中、ジョブズは続けた。

「3つの独立した機器ではありません。これは1つのデバイスです。iPhoneと呼びます」

マルチタッチ・ディスプレイ。

物理キーボードなし。

指で直接操作する。

ピンチでズーム。

フリックでスクロール。

499ドル(4GB)、599ドル(8GB)。

その瞬間、会場の誰もが理解した。

コンピュータが、ポケットに入った。

5章:ポケットに宇宙──iPhoneとジョブズの最期

2008年7月10日、午前9時。

世界中の開発者たちが、MacBookの前で待機していた。

App Store、ついにオープン。

登録されたアプリは500本。

ゲーム、ユーティリティ、ソーシャルネットワーク。

そして誰も予想していなかった革命が、この瞬間に始まった。

スティーブ・ジョブズは当初、サードパーティ製アプリに懐疑的だった。

「Webアプリで十分だ」

2007年のWWDCでそう言い放った彼に、開発者たちは落胆した。

だが社内では、スコット・フォーストール率いるチームが別の未来を準備していた。

iPhone OS 2.0。

SDK(ソフトウェア開発キット)。

そして何より、アプリを配信し、課金し、アップデートする仕組み。

「30対70」

Appleが手数料として30%、開発者が70%。

この数字に、業界は驚いた。

従来のキャリア主導のモバイルコンテンツでは、開発者の取り分は30%程度が普通だった。

さらに、無料アプリなら手数料ゼロ。

個人開発者でも、年間99ドルの登録料だけで世界中に配信できる。

開店から72時間で、1,000万ダウンロード。

「iFart Mobile」という、ただおならの音を出すだけのアプリが、1日1万ドルを売り上げた。

「Ocarina」は、iPhoneをオカリナに変えた。

マイクに息を吹きかけ、画面をタップして演奏する。

テクノロジーが楽器になった瞬間だった。

だが本当の革命は、2009年に起きた。

「Angry Birds」

フィンランドのRovioが開発したゲーム。

鳥を飛ばして豚を倒す、単純なゲーム。

だが物理エンジンとタッチ操作の融合が、中毒的な体験を生み出した。

全世界で数十億回ダウンロードされ、モバイルゲームが、家庭用ゲーム機を脅かし始めた。

同年、もう一つの革命。

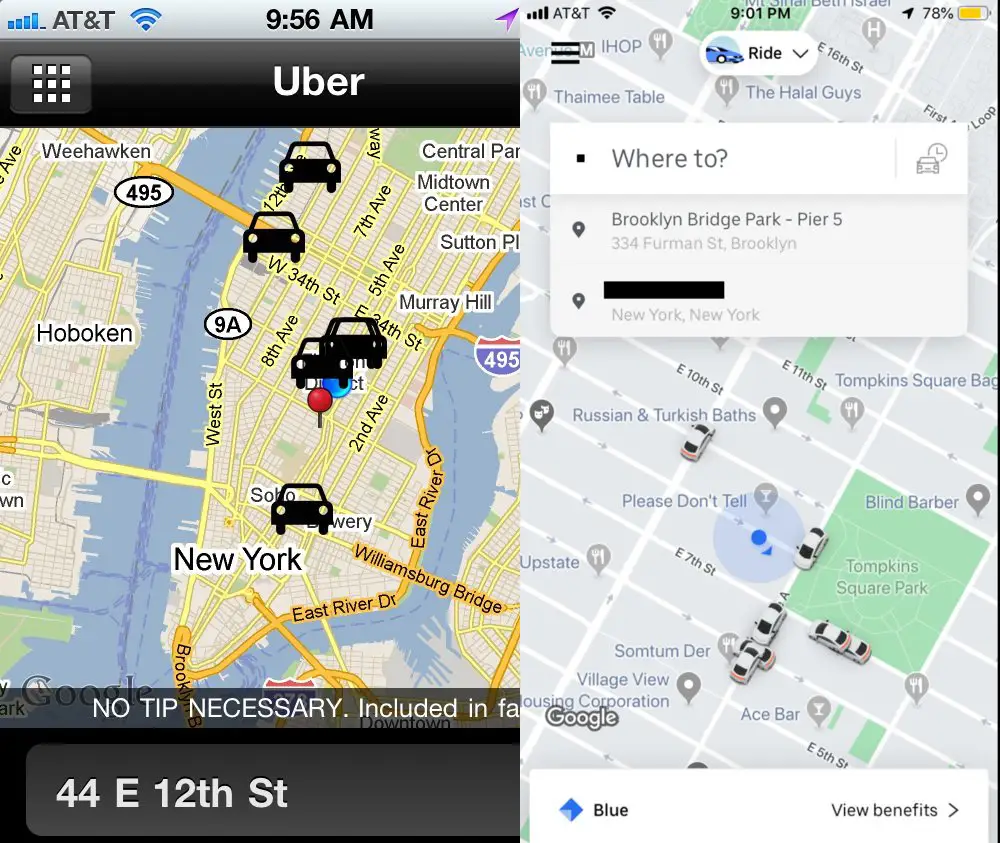

「Uber」

iPhoneのGPS、地図、決済システムを統合し、タクシー業界を破壊した。

「Instagram」

カメラ、フィルター、ソーシャル共有を統合し、写真の概念を変えた。

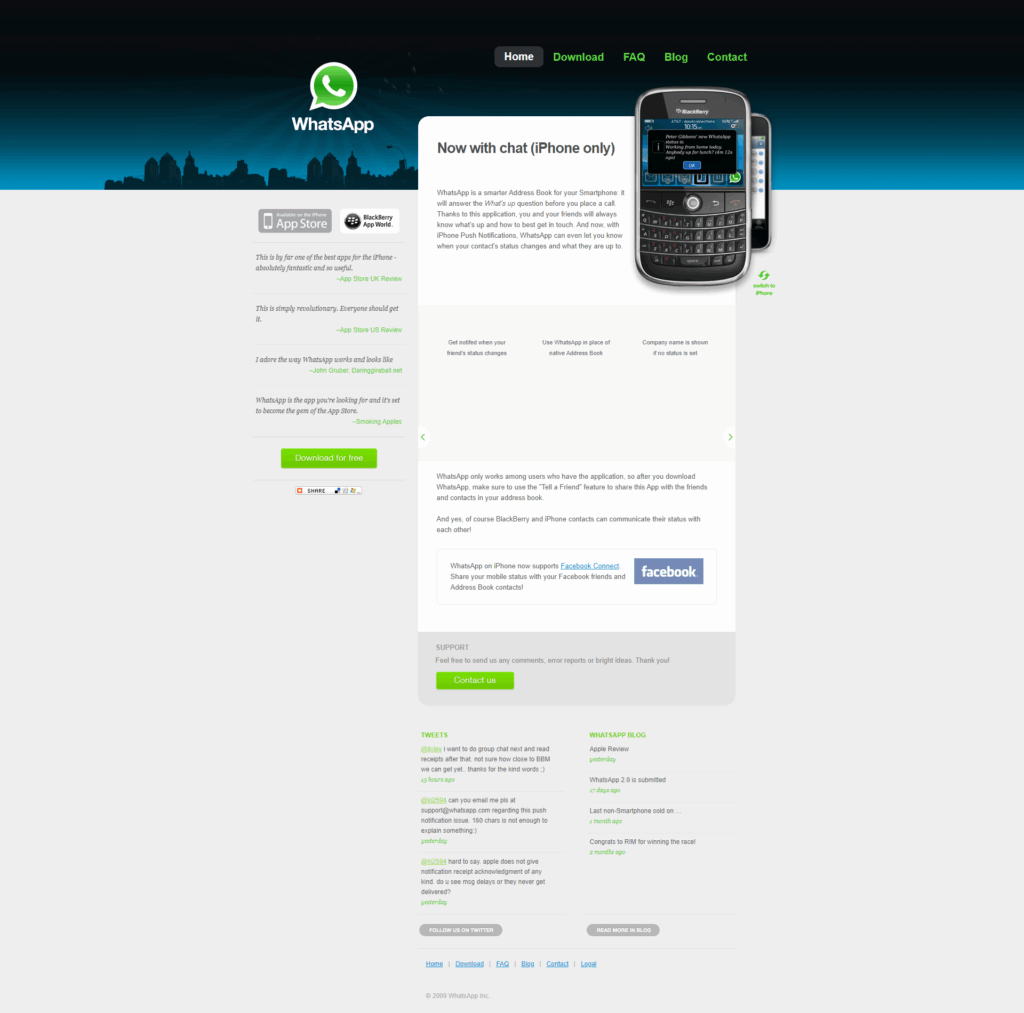

「WhatsApp」

SMSを過去のものにした。

App Storeは、単なる配信プラットフォームではなかった。

それは新しい経済圏だった。

2010年4月3日、もう一つのデバイスが加わった。

iPad

9.7インチの画面。

「大きなiPhone」と揶揄されたが、ジョブズには確信があった。

「これは新しいカテゴリーだ。スマートフォンとラップトップの間にある、第3のデバイス」

499ドルから。

初日で30万台、28日で100万台、80日で300万台。

出版社は電子書籍に活路を見出し、新聞社は有料購読モデルを模索し始めた。

そして何より、エンタープライズ市場が動いた。

航空会社のパイロット、病院の医師、建設現場の監督。

iPadは「仕事の道具」になった。

2011年10月5日。

スティーブ・ジョブズが膵臓癌で逝去。

56歳だった。

翌日、世界中のApple Storeに花が手向けられた。

「Thank you, Steve」のメッセージ。

iPhoneのライトを空に向ける追悼集会。

テクノロジー企業のCEOの死が、これほど個人的な悲しみとして共有されたことはなかった。

だが、Appleは立ち止まらなかった。

ティム・クックCEOは、ジョブズとは全く違うタイプのリーダーだった。

アラバマ州の労働者階級出身。

オーバーン大学で産業工学を学び、IBMとCompaqを経てAppleへ。

在庫回転率を6日まで削減し、サプライチェーンを芸術の域まで高めた男。

「ジョブズの真似はしない。私は私のやり方でAppleを導く」

クック時代の最初の大型買収は、2014年のBeats Electronics。30億ドル。

Dr. DreとJimmy Iovineが創業したヘッドフォンと音楽ストリーミングの会社。

これがApple Musicの基盤となった。

2015年4月24日、新カテゴリー。

Apple Watch。

「最もパーソナルなデバイス」。

349ドルから。

心拍センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ。

健康とフィットネスのトラッキング。

通知の確認。

Apple Payでの決済。

初年度で1,200万台を販売し、その後数年でスイスの時計産業全体の出荷規模を上回る存在へと成長した。

だがクック時代の真の革新は、目に見えない部分にあった。

サービス事業の成長。

2019年度のサービス売上は463億ドル。

App Store、Apple Music、iCloud、Apple Pay、AppleCare。

ハードウェアの売上に依存しない、継続的な収益源。

そして2019年3月25日、新たな挑戦。

Apple TV+、Apple News+、Apple Arcade、Apple Card。

コンテンツとフィナンシャルサービスへの本格参入。

ハードウェアメーカーから、ライフスタイル企業への転換。

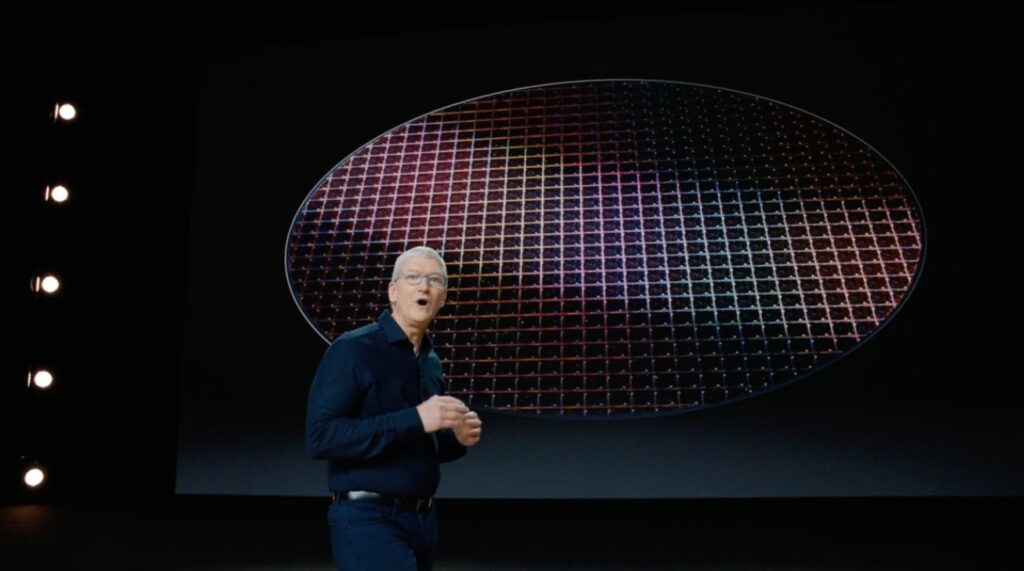

最も重要な変化は、2020年6月のWWDCで発表された。

「Apple Silicon」

IntelチップからARMベースの自社設計チップへの移行。

MacBook AirからMac Proまで、全てを自社チップで統一する。

iPhone、iPad、Macが同じアーキテクチャで動く。

究極の垂直統合。

2019年時点で、Appleの時価総額は1兆ドルを突破していた。

App Storeの累計売上は1,550億ドル。

登録開発者数2,000万人。

毎週5億人以上がApp Storeを訪れる。

プラットフォームの覇者。

それはジョブズが夢見た「宇宙に衝撃を与える」という約束の、一つの到達点だった。

6章:沈黙のカリスマ──クック体制と“見えない”支配

2020年11月11日。

ティム・クックは、空っぽのスティーブ・ジョブズ・シアターから世界に語りかけた。

パンデミックの最中、初めての完全オンライン発表会。

そして、Appleの歴史上最も重要な技術的転換点の一つが、静かに告げられた。

「This is M1」

ジョニー・スルージが設計したチップ。

5nmプロセス、160億トランジスタ、統合メモリアーキテクチャ。

CPU、GPU、Neural Engine、すべてが1つのシリコンに統合された。

15年間のIntel依存から、ついに解放される瞬間だった。

MacBook Air。

ファンレス、18時間のバッテリー、前モデルの3.5倍の処理速度。

999ドル。

同じ価格で、性能は飛躍的に向上し、消費電力は劇的に減少した。

「これは始まりに過ぎない」

クックの予言は正確だった。

2021年のM1 Pro/Max、2022年のM2、2023年のM3。

各世代で性能は倍増し、電力効率は向上し続けた。

TSMCの3nmプロセスを独占的に使用し、競合他社を2年以上引き離した。

だが真の革命は、統合にあった。

iPhoneアプリがMacで動く。

iPadとMacでコードを共有する。

Neural Engineが全デバイスでAI処理を加速する。

15年前にジョブズが語った「トラックとパーソナルカー」の比喩は、もはや意味を失った。

すべてが1つのプラットフォームになった。

2023年6月5日、WWDC。

クックは再び舞台に立った。

だが今回は、顔にゴーグルを装着していた。

「Apple Vision Pro」

空間コンピューティング。

3,499ドル。

「これは新しい種類のコンピュータです。ARでもVRでもない。空間の中で、デジタルと物理が共存する」

R1チップがセンサーデータをリアルタイム処理。

M2チップがvisionOSを駆動。

12個のカメラ、5個のセンサー、6個のマイク。視線追跡、ハンドジェスチャー、音声コマンド。

物理的なコントローラーは不要。

批判は即座に始まった。

「高すぎる」「重すぎる」「バッテリーが2時間」「孤独なデバイス」

2024年2月2日、米国で発売。

初日の光景は異様だった。

Vision Proを装着したまま街を歩く人々。

地下鉄で空中をタップする姿。

Tesla の自動運転中に装着する動画。

「現実からの逃避」と社会学者は警告した。

だが企業市場は違う反応を示した。

ボーイングのエンジニアは、飛行機のエンジンを実寸大で検証した。

ジョンズ・ホプキンス病院の外科医は、手術のシミュレーションに使用した。

建築家は、クライアントを仮想の建物内を歩かせた。

教育、トレーニング、設計、医療。

空間コンピューティングは「見る」から「体験する」へのシフトを起こした。

一方で、Appleは規制という新たな戦場に直面していた。

2024年3月、欧州委員会は18.4億ユーロの制裁金を科した。

音楽ストリーミングサービスの「反ステアリング条項」違反。

Spotifyなどのアプリが、App Store外での購読を案内することを禁じていたことが問題とされた。

同月、米国司法省も提訴した。

スマートフォン市場の独占的地位の濫用。

iMessageの囲い込み、NFCチップへのアクセス制限、クラウドゲーミングの妨害、スーパーアプリの禁止。

20年前のMicrosoft訴訟を彷彿とさせる、包括的な反トラスト訴訟だった。

「私たちは法に従っているし、これからも従う。だが、プライバシーとセキュリティは妥協しない」

クックの反論は一貫していた。

だがEUのDigital Markets Act(DMA)は、選択の余地を与えなかった。

代替アプリストア、サイドローディング、外部決済。

2024年3月、AppleはEU域内限定で、これらを許可せざるを得なくなった。

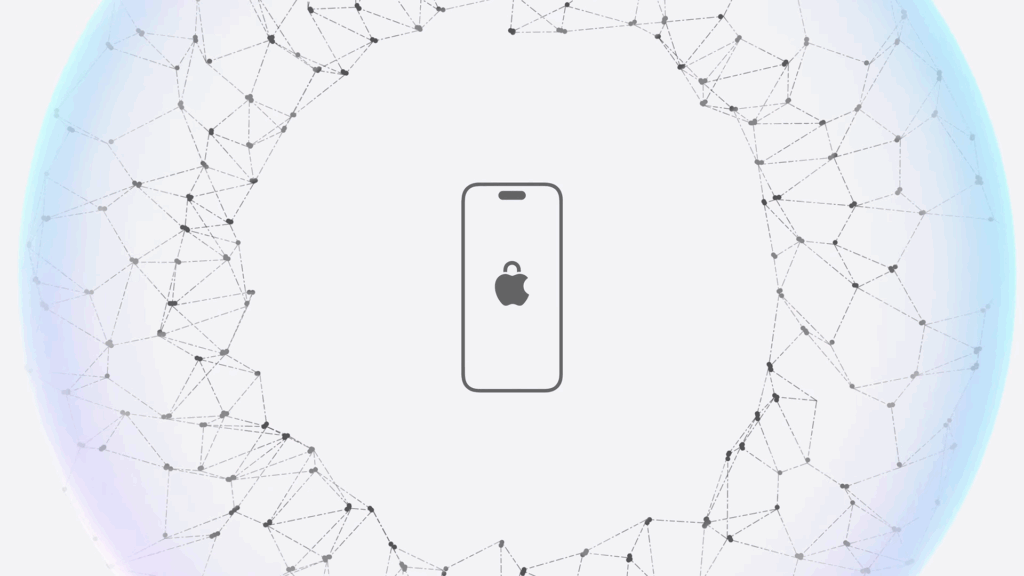

そんな中、2024年6月10日のWWDCで、Appleは新たな答えを示した。

「Apple Intelligence」

生成AIへの回答。

だが、GoogleやMicrosoftとは根本的に異なるアプローチ。

3Bパラメータのオンデバイスモデル。

プライベートクラウドコンピュート(PCC)による、サーバー側でもプライバシーを保護する設計。

「AIは便利だ。だが、あなたのデータを犠牲にする必要はない」

Writing Tools、Image Playground、Genmoji。

すべてがローカルで、またはAppleが管理するセキュアなサーバーで処理される。

ChatGPTとの統合も発表されたが、それは「ユーザーの明示的な許可」が前提だった。

2024年度決算。売上高は3,910億ドル。

内訳は製品2,949億ドル、サービス売上は9,616億9,000万ドル(構成比約24.6%)。

粗利率は約46.2%

時価総額は3.7兆ドルで推移。

だが数字以上に重要なのは、戦略の転換だった。

中国からインドへ、製造拠点の移転。TSMCのアリゾナ工場への投資。

量子耐性暗号「PQ3」の実装。

これらは全て、地政学的リスクと技術的脅威への備えだった。

2024年12月、クックは珍しく個人的な発言をした。

「Steveなら何と言うか、よく考える。彼なら間違いなく、『それで、これは人々の生活を良くするのか?』と問うだろう」

Vision Pro、Apple Intelligence、そして規制との戦い。

すべての挑戦の根底には、同じ問いがある。

テクノロジーは人間のためにあるのか、人間がテクノロジーのためにあるのか。その答えを、Appleは製品で示し続けている。

7章:空間と記憶の解体──Vision ProとApple Intelligenceの時代

2025年1月、クパチーノ。

Apple Parkの地下にある、一般には公開されていないデータセンター。

ここで、エンジニアたちは「不可能」と言われた挑戦に取り組んでいる。

中央にはプライバシーを守りながらオンデバイスで動作するiPhoneが描かれ

その周囲を取り囲むようにPrivate Cloud Computeが配置されている。

クラウドでありながら、何も記録しない。

強力でありながら、何も知らない。

それがPrivate Cloud Compute(PCC)の約束だった。

「プライバシーかAIか、という二択は間違っている」

ジョン・ジャンナンドレア、機械学習・AI戦略担当SVPは、設計チームに繰り返し語った。

GoogleからAppleに移った彼は、かつての職場で見た「すべてを収集し、すべてを分析する」アプローチの限界を知っていた。

PCCの設計は、逆説的だった。

サーバーはApple Siliconで動く。

iPhoneと同じセキュリティモデル。

リクエストを処理したら、即座にすべてを忘れる。

ユーザーIDなし、セッション情報なし、ログなし。

まるで記憶喪失のスーパーコンピューターだ。

「これが第三の道だ」

第一の道は、すべてをデバイスで処理すること。

安全だが、能力に限界がある。

第二の道は、すべてをクラウドで処理すること。

強力だが、プライバシーを犠牲にする。

第三の道は、信頼できるクラウド。

処理はするが、記憶はしない。

2025年3月、Apple Intelligenceは日本語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語などに対応した。

各言語で3Bパラメータのオンデバイスモデルが最適化され、文化的なニュアンスまで理解する。

日本のユーザーが敬語の使い分けをAIに相談すると、文脈を完璧に理解した提案が返ってくる。

すべてiPhone内で完結し、Appleさえもその会話を知ることはない。

同年6月、EUでもApple Intelligenceが解禁された。

DMA(デジタル市場法)との長い交渉の末、Appleは妥協点を見出した。

AIモデルの一部をオープンソース化し、処理の透明性を保証する第三者監査を受け入れた。

だがコア技術とプライバシー保護の仕組みは譲らなかった。

「規制は制約ではない。イノベーションの触媒だ」

クックは投資家向け説明会でそう語った。

実際、DMAへの対応がPCCの設計を加速させた。

証明可能なプライバシー、監査可能なセキュリティ、これらは規制当局との対話から生まれた革新だった。

2025年7月には、Jeff WilliamsからSabih KhanへのCOO交代が予定されていると報じられている。

これは計画的な世代交代とされ、Appleの製造戦略そのものに大きな変更はないと見られている。

現在進行中の最も重要な変化は、サプライチェーンの地理的分散だ。

TSMCとの協業は継続しながら、アリゾナ工場での生産が2024年から始まっている。

インドでのiPhone製造は着実に拡大し、ベトナムではAirPodsとApple Watchの生産が増加。

これらは地政学的リスクへの対応であると同時に、各地域市場への迅速な供給を可能にする戦略でもある。

セキュリティ面では、量子耐性暗号「PQ3」の実装が進んでいる。

iMessage では既に展開済みで、将来の量子コンピュータによる解読リスク(Harvest Now, Decrypt Later攻撃)への防御を開始。

Appleは技術文書で、この暗号化レベルが現時点で「業界をリードする」ものだと説明している。

2030年に向けて、Appleが公式にコミットしている最大の目標がある。

カーボンニュートラル。

スコープ1から3まで、サプライチェーン全体での炭素中立を達成する計画だ。

2024年時点で、2015年比75%以上の削減を達成。

320社以上のサプライヤーが再生可能エネルギー100%を約束し、製品パッケージからのプラスチック排除も進行中だ。

開発者向けの新たな取り組みも発表されている。

Apple Intelligenceの基盤モデルへのアクセス。

Foundation Modelsフレームワークを通じて、開発者はオンデバイスLLMを自身のアプリに統合できるようになる。

これは無料で、低遅延で、プライバシーを保護した形でのAI機能実装を可能にする。

規制環境への適応も続いている。

EU DMAへの対応は段階的に実施され、2025年にはユーザー体験の改善が予定されている。

米国DoJ訴訟は係争中だが、Appleは「プライバシーとセキュリティを守りながら法に従う」という立場を維持している。

財務面では、サービス事業の成長が継続。

FY2024でサービス売上は962億ドル、全体の24.6%に達した。

App Store、Apple Music、iCloud、Apple Pay、これらの継続的な収益源が、ハードウェアの売上変動を緩和し、より安定した収益構造を作り出している。

研究開発への投資は過去最高を更新し続けている。

特にAI、機械学習、拡張現実、健康関連技術への投資が加速。

公開されている特許申請を見ると、非侵襲型の健康モニタリング、先進的なディスプレイ技術、新しい入力方法など、多岐にわたる分野での研究が進んでいることがわかる。

Appleが描く2030年への道筋は、公式発表から明確に読み取れる。

オンデバイスAIとプライバシー保護型クラウドの融合。

規制環境への適応と技術革新の両立。環境負荷ゼロの実現。

そして何より、テクノロジーを人間中心に保つという一貫した哲学。

「私たちは、テクノロジーと人間性が対立するという考えを拒否する」

2024年の環境報告書で、Appleはそう宣言している。

PCCが示す第三の道は、その哲学の技術的な実装だ。

強力でありながらプライベート。グローバルでありながらローカル。

革新的でありながら責任ある。

これらの矛盾を解決することが、Appleが自らに課した2030年への挑戦となっている。

終章:次の革命へ

クパチーノの朝。

Apple Parkの円環中央の池に、淡い光が揺れていた。

ティム・クックは、スティーブ・ジョブズ・シアターへ向かう途中で立ち止まり、その光景を眺めた。

49年前、ガレージで決まった$666.66という価格。

あの瞬間から、ここまでの道のりを思う。

「次の革命は、もう始まっている」

クックは独り言のようにつぶやいた。

Apple Intelligence、Vision Pro、そして量子耐性暗号。

これらは個別の製品ではない。

来るべき未来への、統合された答えだ。

以下、筆者独自の解釈・構造整理・将来展望を含む内容です。特に制度設計や未来ビジョンに関する記述は、Alpha Doctrineとしての予測的視点であり、Appleの公式見解とは異なる可能性があります。

2035年の世界を想像してみよう。

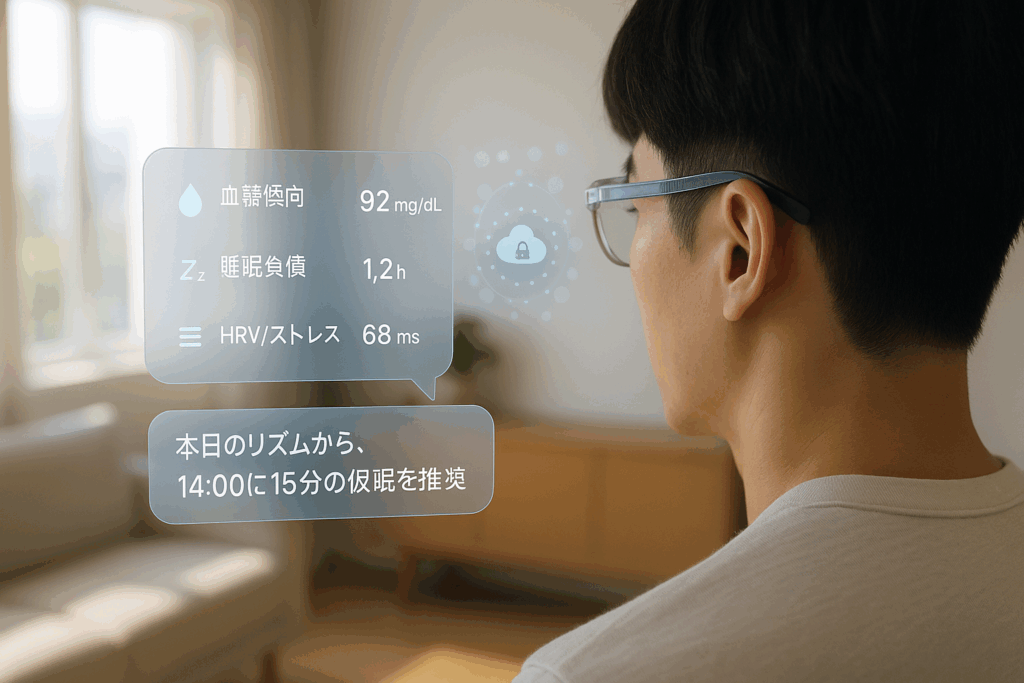

Apple Glassesが網膜に直接情報を投影する。

光学・音響などの非侵襲センサーで、血糖傾向・睡眠負債・ストレス指標(HRV)を常時推定する。

オンデバイスの医療AIは安全域からの逸脱を検知すると、視界の片隅に“行動提案”だけを静かに重ねる。

「本日のリズムから、14:00に15分の仮眠を推奨」

機微データはPrivate Cloud Computeで処理され、必要時のみ暗号化シグナルが医療連携に共有される。

通勤という概念は、既に過去のものだ。

Vision Pro 5.0による空間オフィス。

同僚のアバターが隣に座り、ホワイトボードは空中に浮かび、資料は視線で操作される。

物理的な距離は意味を失い、東京とサンフランシスコとロンドンのチームが、同じ部屋にいるかのように協働する。

そして最も革命的な変化。「行動のOS」の実現。

Apple Intelligenceは、もはや質問に答えるだけの存在ではない。

あなたの意図を理解し、行動を予測し、実行する。

「母の誕生日」と思っただけで、プレゼントの候補が提示され、過去の購入履歴と母の好みから最適な選択肢が示され、承認のまばたき一つで注文が完了する。

これはSFに思える構想だが、すべて現在のAppleの特許申請と研究開発から導かれる、論理的な帰結だ。

だが、ここで問いが生まれる。

人間は、考えることを機械に委ねてよいのか。

選択を、判断を、そして最終的には意思決定そのものを。

Apple Intelligenceが「あなたにとって最適な選択」を常に提示するとき、それでも自由意志は存在するのか。

Appleの答えは、おそらくこうだろう。

「テクノロジーは、人間の能力を拡張するものであって、置き換えるものではない」

PCCの設計思想がそれを示している。

AIは強力だが、記憶しない。

判断はするが、記録しない。

それは、人間が主体であり続けるための、意図的な制約だ。

2040年、さらに先を見てみよう。

脳インターフェースの時代。

Neuralinkやその他の企業が切り開いた道を、Appleは別の方法で進む。

侵襲的な埋め込みではなく、非侵襲型の脳波読み取り。思考を直接デバイスに伝える。

だが、デバイスが思考を読むのではない。人間が、思考を「送る」ことを選択する。

この微妙な違いが、Appleの哲学の核心だ。

主導権は、常に人間の側にある。

だが、すべての技術革新には影がある。

Vision Proが普及した世界で、「現実」の定義は曖昧になる。

ある人にとっての現実が、別の人には見えない。

共有される物理空間と、個別にカスタマイズされたデジタル層。

社会は、共通の現実を失うかもしれない。

Apple Intelligenceが完璧になればなるほど、人間の判断力は退化するかもしれない。

地図なしで道を覚えられなくなったように、AIなしで文章を書けなくなり、最終的には、AIなしで考えることができなくなる。

そして最大の皮肉。

プライバシーを完璧に守るPCCは、逆説的に、究極の監視社会を可能にする。

すべてが暗号化され、誰も見ることができない。

だが、それは同時に、誰も検証できないということでもある。

「Trust us」という言葉に、人類の未来を委ねることになる。

2025年の現在に戻ろう。

これらの未来は、まだ選択可能だ。

決定されていない。

そして、その選択をするのは、Appleだけではない。

規制当局、競合他社、そして何より、私たち一人一人の消費者だ。

49年前、ウォズニアックが$666.66という価格を決めた時、それが3.5兆ドル企業への第一歩だとは誰も想像しなかった。

同じように、今日のApple Intelligenceの最初のバージョン、Vision Proの第一世代、量子耐性暗号の実装。これらが50年後にどんな世界を作るか、誰にもわからない。

確実なのは、一つだけ。

「次の$666.66」は、もう生まれている。

それは、今はまだ取るに足らない実験かもしれない。

失敗作と呼ばれているかもしれない。

あるいは、誰も気づいていない小さな機能かもしれない。

だが、いつか振り返った時、「あれが全ての始まりだった」と言われる何かが、今、Apple Parkのどこかで、静かに鼓動を始めている。

ガレージから始まった物語は、終わらない。

形を変え、規模を変え、意味を変えながら、続いていく。

Think Different。

その言葉は、49年前も、今も、そして恐らく50年後も、Appleという企業の、そして人類とテクノロジーの関係の本質であり続けるだろう。

コメント

コメント一覧 (2件)

サイトのナビ 論理的 — 情報が濃縮。

君は本当に 刺激受けてます。この道を進んで! [url=https://iqvel.com/ja/a/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC/%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A8%E3%83%AB%E3%83%89]半島と入り江[/url] プロジェクト — 実用ルート研究所。