夜のスタンフォードの研究室。

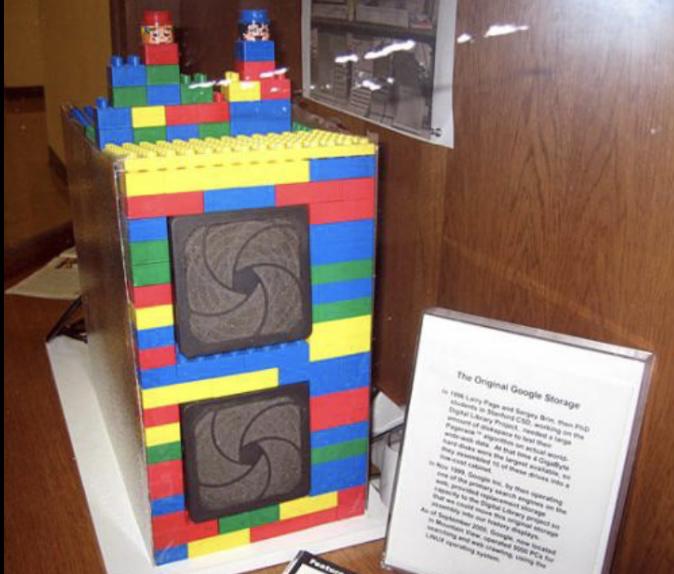

机の上には、安物のハードディスクを束ねただけの即席サーバが、レゴブロックで補強されて震えていた。

容量はたったの40GB。

いま私たちがスマートフォン1台に収めるデータ量よりも少ない。

しかし、その小さな機械の中で回っていたアルゴリズムが、やがて世界の情報の入り口を支配することになる。

想像してみてほしい。

1999年、Googleはまだ社員3人の弱小ベンチャーだった。

資金はわずか数か月で尽きるほどしかなく、検索市場にはYahoo!やAltaVistaといった巨大プレイヤーが居並んでいた。

そのGoogleに提示された買収額は――わずか75万ドル。

Exciteが手を伸ばしていたが、結局は断られる。

もしその取引が成立していたら、いまのGoogleは存在しなかったかもしれない。

世界のインターネット史はまったく別の姿をしていただろう。

この「もしも」の問いこそが、Googleという企業史の強烈なフックだ。

最大の強みは、かつて最大の弱みだった。

資金も知名度もなく、大学の研究プロジェクトとして始まった彼らが、なぜわずか数年で“世界の検索の代名詞”に躍り出たのか。

その物語には、人間の直感を揺さぶる逆説と、数字では測れないほどのドラマが潜んでいる。

Googleの企業史を語るとき、私たちは単なるテクノロジーの進化だけでなく、「人間が情報とどう向き合ってきたか」という普遍的なテーマに直面する。

1998年9月4日、アンディ・ベクトルシャイムが切った10万ドルの小切手。

この紙切れ一枚から、Alphabetという世界最大級の企業体が生まれた。

だが同時に、その紙切れは「情報を整理する」という人類の永遠の課題を象徴していたとも言える。

Googleの物語は、ただの成功物語ではない。

「検索」という行為を再発明し、「広告」という仕組みを作り変え、「情報社会そのもの」を設計し直してきた企業の物語だ。

そして今、彼らは再び大きな岐路に立っている。

検索の未来、人工知能の未来、人類の知識の未来を左右する存在として。

次章では、舞台を90年代後半のシリコンバレーへ移そう。

混沌とした検索市場、インターネット黎明期の空気、そしてスタンフォード大学の小さな研究室。

そこからすべてが始まる。

1章:混沌とした90年代検索市場と、スタンフォード研究室の小さな実験

1990年代半ば。

いまでは誰もが当たり前に「Googleで調べる」と言うが、その頃の検索体験はまるで荒野を彷徨うようなものだった。

AltaVistaは技術的には先進的だったが、ノイズの多さでユーザーは欲しい情報にたどり着けない。

Yahoo!は「検索」ではなく、編集者が手作業でカテゴリ分けしたディレクトリを軸にしていたため、ウェブが爆発的に増加する時代には追いつけなかった。

Lycos、Excite、Ask Jeeves——

群雄割拠の市場は混沌とし、インターネットの可能性を感じさせつつも、ユーザーは慢性的な不満を抱えていた。

その背景をもう少し掘り下げよう。

1995年、世界のウェブページ数はおよそ2,000万。

だがその増加ペースは凄まじく、わずか数年で数億ページ規模に膨れ上がると予測されていた。

検索エンジン各社は新しいアルゴリズムを模索しつつも、基本は「キーワード一致」や「メタタグ頼み」。

当然、スパムや無意味なサイトが検索結果を埋め尽くす。

ユーザーの信頼は揺らぎ、業界全体は「本当に役立つ検索」を探し続けていた。

そんな時代に、舞台はカリフォルニア州マウンテンビューから少し離れたスタンフォード大学のキャンパスに移る。

古びた研究室の片隅で、2人の大学院生が“情報の秩序化”に挑んでいた。

ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンだ。

想像してみてほしい。

あなたが1996年に学生で、数百万ページのウェブを効率よく探索しようとしているとする。

従来の検索エンジンは単に「その単語が何回登場するか」を数えるだけ。

だが、ペイジとブリンはそこで逆転の発想をした。

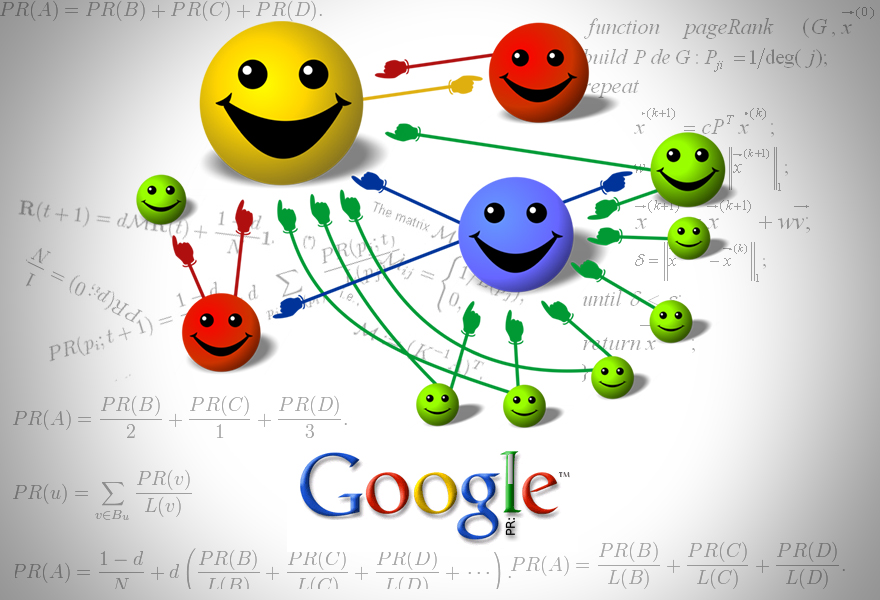

「ページ同士をつなぐリンクには“投票”のような意味があるのではないか」。

これは当時の誰もが本気で取り組んでいなかった視点だった。

リンクの数、そしてリンクを送っているページの質までを数理的にモデル化することで「ページの重要度」を算出できるのではないか。

こうして生まれたのがPageRank。

インターネット全体を巨大な有機体のように扱い、情報の秩序を数式で定義しようとする試みだった。

この研究は「BackRub」と名づけられ、当初はスタンフォードのサーバでひっそりと稼働していた。

しかし利用者の間で「結果の精度が違う」と口コミが広がり、次第に学外からもアクセスが殺到するようになる。

スタンフォードの回線が悲鳴を上げるほどの人気を得たことが、後に企業化を迫る理由となる。

舞台は整った。

検索の混沌を打ち破る新しい方法論。大学の研究室から広がり始めた小さな実験。

そして「もし本当にこれが世界中に広がったら?」という手応え。

次章では、この小さな研究がどのように“人間ドラマ”と絡み合いながら企業へと変貌していくのかを描いていく。

2章:ペイジとブリン、そして仲間たちが直面した資金・競合・理念の壁

物語の中心には、必ず人がいる。

Googleの企業史において、その主人公はもちろんラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンだ。

だが彼らは、単なる天才エンジニアではなく、時代の空気を背負った「矛盾する存在」だった。

情熱と懐疑、理想と現実、自由と資金難。

そのせめぎ合いこそが、GoogleのDNAを形づくった。

ラリー・ペイジ —— 執念の数理家

ラリーはミシガン州のエンジニア一家に生まれ、父は計算機科学の研究者、母はコンピュータ教育の先駆者だった。

子どものころから「世界をどうシステム化できるか」を考える習慣が染みついていた。

彼の眼には、混沌と広がるウェブが「秩序を待つ巨大なネットワーク」として映っていた。

スタンフォードで博士課程に進んだ彼は、ウェブ全体をクロールし、リンクを解析する実験を始める。それが「BackRub」であり、のちのPageRankの萌芽だった。

だが問題は明白だった。“資金がない”。

ハードディスクを買う余裕すらなく、手元にあったのは10台の4GBディスクを寄せ集めた粗末なサーバー。

それをレゴブロックで固定するほどの窮状で、検索エンジンを本格運用するには、どう考えてもリソースが足りなかった。

セルゲイ・ブリン —— 会話を武器にする批判者

セルゲイはモスクワに生まれ、冷戦下で幼くして移民としてアメリカに渡った。

数学の才に恵まれた彼は、スタンフォードでは統計解析と機械学習に強みを持ち、ラリーの理論を「問い詰める役割」を担った。

ブリンは常にラリーに「それは本当に正しいのか?」「別のモデルは考えられないか?」と問いかけた。

彼の批判的思考は、単なる相棒ではなく、プロジェクトを現実的に研ぎ澄ませるための触媒となった。

Googleが後年「データドリブン文化」を根幹に据えた背景には、彼の徹底的な懐疑精神がある。

最初の仲間たち —— 孤独な二人を支えた人々

しかし主人公は二人だけではない。ガレージ期を支えた人々もまた重要な登場人物だ。

- クレイグ・シルバースタイン:社員第一号。スタンフォード仲間で、理論を製品に落とし込む橋渡し役となった。

- スーザン・ウォジスキ:自宅ガレージを貸し、Googleの物理的な「揺りかご」を提供した。後にYouTube買収を推進し、Google文化の象徴へ。

- アンディ・ベクトルシャイム:10万ドルの小切手を即断で切った出資者。彼の判断がなければ法人化は遅れ、プロジェクトはスタンフォード内に埋もれていたかもしれない。

これらの人物が加わったことで、「二人の研究」は「企業の胎動」へと変わっていった。

直面した課題 —— 資金、競合、そして不信

創業者たちが抱えた課題は、一言で言えば「三重苦」だった。

- 資金の枯渇

スタンフォードの研究資金には限界があり、サーバーは常に過負荷。

ユーザーは増えても運営費が追いつかない。

このままではシステムが止まり、信頼も失う。 - 巨大プレイヤーの壁

Yahoo!、AltaVista、Exciteなどの大手はすでに広告収益を得ていた。

Googleは後発にすぎず、資金力でも知名度でも勝ち目はなさそうに見えた。 - 売却圧力と自立心の板挟み

1999年、Exciteに買収を打診される。金額は75万ドル。

研究を続けるには魅力的な資金だったが、ラリーは「自分たちの理想が埋もれる」と直感した。

セルゲイも最後は同意し、交渉は破談。

この「売らなかった選択」が、その後のGoogleの運命を決定づける。

「Don’t be evil」の芽生え

邪悪になるな。

この頃から、Googleには奇妙な倫理観が育ち始めていた。

「ユーザーを第一に考えれば、広告は後からついてくる」

「検索結果は金で買わせない」

まだ正式なスローガンになる前から、彼らは広告ビジネスへの不信を抱き、短期的な収益よりも「検索の純度」を優先していた。

後に「Don’t be evil」というフレーズで知られる哲学の種子は、この資金難と競争のただ中で芽生えていたのだ。

創業者の選択が呼んだ転機の序章

では、なぜ彼らは資金難と買収圧力を振り切り、あえて険しい道を選んだのか。

「検索は金儲けの手段ではなく、人類の知識を秩序立てる使命である」——そう信じたからだろうか。

それとも、単に若き創業者の頑固さに過ぎなかったのだろうか。

この問いが、Google史を理解するうえでの核心になる。

次章では、二人の選択がやがて巨大な転機へとつながる瞬間

——Yahoo!との契約、AdWordsの誕生、IPOへの道——を追っていく。

3章:Yahoo!契約、AdWords、IPO、分散システム——加速度を変えた瞬間

企業史には必ず「加速度が変わる瞬間」がある。

Googleにとってそれは、研究プロジェクトから“世界の検索エンジン”へと跳躍する、幾つもの劇的な場面の連なりだった。

資金難と競合の壁に直面していた彼らを、一気に前進させた出来事を時系列で辿っていこう。

1. Yahoo!契約 —— 世界の表舞台へ

2000年6月26日。GoogleはYahoo!の標準検索エンジンに採用される。

当時のYahoo!はポータルとして圧倒的な存在感を持ち、ユーザーの入り口そのものだった。

その背後で静かに稼働していたのがGoogle。

検索結果ページには「Powered by Google」と小さく表示されたが、この一行がGoogleブランドを世界中に浸透させる。

まるで小さなロゴが、巨大なスクリーンに投影されたかのような転機だった。

利用者は「Yahoo!の検索が急に良くなった」と感じ、その裏でGoogleのアルゴリズムが精度を証明していた。

これが「質こそ最大のマーケティング」というGoogle哲学の裏付けにもなった。

2. AdWords —— 収益化の逆転劇

検索の精度だけでは企業は生き残れない。

2000年にGoogleは「AdWords」を開始するが、当初は単純な表示課金広告だった。

転機は2002年、「AdWords Select」でクリック課金(CPC)オークションを導入したことだ。

ここで初めて「入札額 × クリック率(CTR)」という品質スコアの概念が組み込まれ、広告がユーザー体験を阻害するどころか、関連性を高める方向に機能し始めた。

この仕組みは広告業界を根底から変えた。

それまでのネット広告は「面積を買う」ものだったが、Googleは「関心を買う」市場を創造したのである。

これにより収益は急上昇、資金難は解消され、競合との差は広がっていった。

3. IPO —— 世界を驚かせた“ダッチオークション”

2004年、GoogleはついにNASDAQ上場を決断する。だがその方法は従来と全く異なっていた。

投資銀行を通さず、個人投資家も平等に参加できるダッチオークション方式を採用したのだ。

さらにS-1目論見書には「創業者の手紙」が添えられ、「Don’t be evil」の理念が明記された。

「短期的な利益ではなく、長期的にユーザーの利益を優先する」

これは資本市場に対する挑戦状でもあり、Googleが単なる企業ではなく「理念を持つ存在」であることを世界に知らしめた。

上場初日の時価総額は230億ドル。

かつてExciteが75万ドルで買おうとした会社は、わずか5年で数百倍の価値を手に入れた。

4. 技術の飛躍 —— 倉庫規模コンピューティング

この頃、裏側ではもう一つの転機が進んでいた。

ジェフ・ディーンとサンジャイ・ゲマワットが中心となり

Google File System(2003)→MapReduce(2004)→Bigtable(2006)

と続く分散システム群が発表されたのだ。

これらは単なるインフラ技術にとどまらない。

検索、広告、YouTube、地図——あらゆるプロダクトを支える「倉庫規模コンピューティング」の礎となった。

Googleが“単なる検索企業”から“データ処理の帝国”へと変貌する、そのエンジンがここに搭載された。

5. M&A —— 新しい領域の吸収

成長の勢いをさらに加速させたのが戦略的買収だった。

- Applied Semantics(2003):AdSenseの基盤となるコンテクスト解析技術。

- Keyhole(2004):Google Earth/Mapsの前身。地理情報という新しいフロンティアを開拓。

- Picasa(2004):写真管理からユーザーの日常領域へ浸透。

この連続買収は、「検索 → 生活のあらゆる情報」へと触手を伸ばす布石となった。

6. 企業文化の外向け発信

この時期、Googleは企業文化の面でも注目を集めるようになる。

- 社員の20%ルール

会社の仕事に一応関連しているが、自分の主要な職務の範囲外にあるアイデアのために

就業時間の 20% を自由に使ってよいというルール。 - 遊び心のあるDoodle

Googleのトップページのロゴおよび、検索結果画面左上などに表示されるGoogleのロゴは、祝日や記念日など特定の日に、ホリデーロゴとして特殊なデザインに変更される場合があるが

そのロゴがGoogle社内等でDoodleと呼ばれている。 単語の本来の意味としては、英語で「いたずら書き」である。 - 毎年のエイプリルフール

Googleはエイプリルフールに、ユーモラスな「嘘の機能」や「いたずら」を公開していた取り組みをしていました。

過去には、Googleマップのヘビゲームや、ニオイでの検索が可能な「Google Nose」など、様々なユニークなネタを提供してきましたが、混乱を招く可能性などから、2020年以降はエイプリルフールのネタ提供を中止しています。

ユーザーから見れば

Googleはただの検索窓口ではなく、「人間味のあるテクノロジー企業」として記憶され始めた。

転機の意味

これらの転機は一つひとつが点のように見えるが、繋げてみると一本の線になる。

Yahoo!契約で世界に顔を出し、AdWordsでビジネスの基盤を確立し、IPOで理念を世に問う。そして分散システムとM&Aで新領域を拓く。

Googleはここで初めて、「研究室の発明」から「社会のインフラ」へと姿を変えたのである。

次章では、この転機を経て急成長を遂げたGoogleが、いかにして世界を塗り替えていったのか——

解決と成長の物語を描いていく。

4章:Android・Chrome・YouTube買収、広告帝国とAlphabet再編

Googleは転機を経て、もはや“研究室の発明”ではなく、社会の基盤へと進化し始めていた。

検索市場での優位を固め、広告モデルで収益を爆発的に伸ばし、IPOで資本を確保した。

その後の10年は、Googleが「世界の情報を整理する」という使命を、検索以外の領域に拡張していった物語である。

1. Android —— ポケットの中のGoogle

2005年、Googleは当時ほとんど無名のモバイルOS企業「Android Inc.」を買収した。

この判断がもたらした未来は計り知れない。

スマートフォン市場は当初、NokiaやBlackBerryが支配していたが

Googleは「モバイルこそ検索と広告の未来の入口」と読んでいた。

2008年に登場した最初のAndroid端末「T-Mobile G1」はぎこちないスタートだったが、オープンソース化と多様なメーカー参入で一気に拡大。

AppleのiPhoneと並んで「二大OS」となり、Googleは人々の手のひらの中に居場所を確保した。

Androidは単なるOSではない。

検索、Gmail、マップ、YouTube…Googleのあらゆるサービスへのゲートウェイだった。

つまり、Googleは検索市場だけでなく、モバイル時代の「入口そのもの」を押さえたのである。

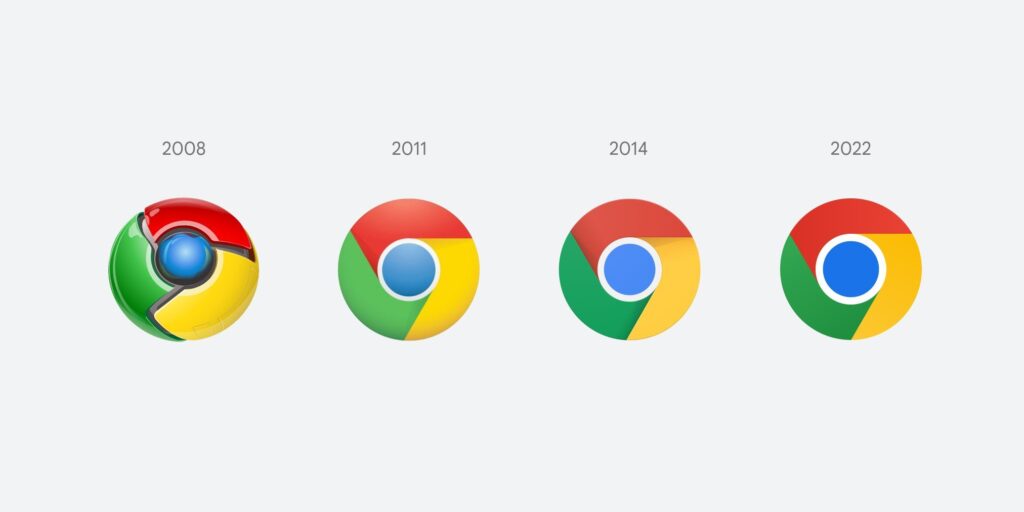

2. Chrome —— ウェブの覇者への扉

2008年、Googleはウェブブラウザ「Chrome」を発表する。

当時はInternet Explorerが市場を独占していたが、Chromeは軽快さとシンプルさで急速にシェアを奪った。

タブ機能、スピード、そして何より「Google検索との一体化」が武器となり、世界のブラウザ戦争を一変させた。

Chromeは表向きは“ブラウザ”だが、実態はウェブ体験をGoogleに最適化するインフラだった。

後に登場する「Chromebook」や「Chrome OS」も、GoogleがOSからブラウザ、そしてクラウドへとつなげる戦略の延長線上にある。

3. YouTube —— 動画の帝国

2006年、Googleは設立わずか1年のYouTubeを16.5億ドルで買収する。

当時は「高すぎる」と言われたが、結果的にこれはGoogle史上もっとも成功した買収となった。

YouTubeはテレビからインターネットへと映像文化を移行させ、広告収益とサブスクリプションを併せ持つ巨大プラットフォームへ育った。

YouTubeの存在は、Googleが「検索企業」から「総合情報プラットフォーム企業」へ進化する象徴だった。

人々は文字だけでなく、映像で世界を知るようになり、その背後には常にGoogleのサーバ群が稼働していた。

4. 広告帝国の完成

検索広告とAdSenseの二本柱に加え、YouTube広告が加わることで、Googleは世界最大の広告企業へと変貌した。

2000年代後半から2010年代にかけて、広告収益は企業全体の8割以上を占めるまでに成長。

広告は単なる資金源ではなく、Googleがすべてのプロダクトを無料で提供できる仕組みを作った。

ユーザーにとって「無料」の裏側には、広告主が支える巨大市場が存在する。

Googleはその仲介者として圧倒的な支配力を持つようになった。

5. インフラ企業への変貌

この成長を可能にしたのが、技術的な裏打ちだった。

- Google File System(GFS)

- MapReduce

- Bigtable

これらの分散処理技術は検索・広告・YouTube・地図を支える「見えないエンジン」となり

やがてHadoopなどのオープンソース運動にも影響を与えた。

Googleは検索会社であると同時に、世界屈指の「インフラ企業」でもあったのだ。

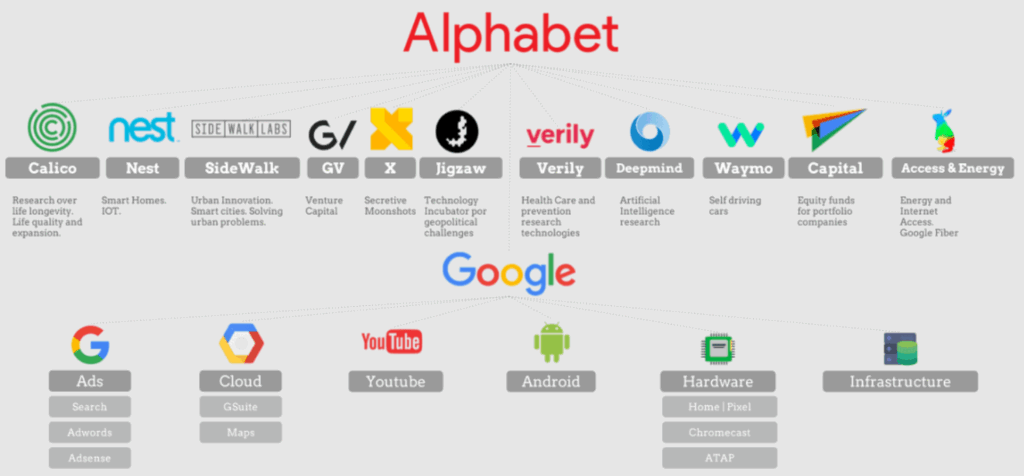

6. Alphabetへの再編(2015)

2015年、Googleは突如として持株会社「Alphabet」を設立し、Googleを子会社とする大胆な再編を行った。

理由は明確だった。

検索・広告・YouTube・Androidなど収益を生む“本丸”と、Waymo(自動運転)、Verily(ライフサイエンス)、X(ムーンショット研究所)といった“Other Bets”を切り分け、投資家に透明性を示すためである。

ラリーとセルゲイは表舞台から退き、経営をサンダー・ピチャイに託した。

この再編は「Google=検索企業」というイメージを超え

「Alphabet=多領域テクノロジー企業」という新しい構図を描いた。

7. 成長の副作用 —— 規制と批判

急成長は必然的に反発も呼んだ。

- EUによる巨額の独禁法制裁(Shopping、Android、AdSense)。

- 米国司法省による広告市場の独占訴訟。

- プライバシー問題や「Don’t be evil」理念との乖離に対する批判。

Googleは「世界の情報を整理する」という使命と、「世界の市場を支配する」という現実の狭間で揺れ動くことになる。

成長の総括

2000年代から2010年代半ばにかけて、Googleは検索からモバイル、ブラウザ、動画へと領域を拡大し、広告帝国を築き上げた。

同時に、インフラ企業としての顔と、規制当局に狙われる巨人としての顔を持つようになった。

この時期のGoogleは、もはや単なるテクノロジー企業ではない。

社会のインフラ、文化の発信地、そして政治・規制の対象となる存在へと成長したのだ。

次章では、Googleが未来に向けて描く「ビジョン」に焦点を当てる。

AI、クラウド、自動運転、そしてサステナビリティ。

そこに潜む公式の展望と、筆者独自のSF的解釈を織り交ぜ、未来への物語を紡いでいこう。

5章:AI Overviews、Gemini、Cloud、Waymo、サステナビリティ、そして“行動OS”の未来

Google(現 Alphabet)の物語は、過去の成功を振り返るだけでは終わらない。

むしろ重要なのは、これからの数十年にわたって彼らがどのような未来を描いているか、そしてそれが人類にどんな影響を与えるのかだ。

公式に公表されている戦略の先には、社会全体の変容を見据えた長期のビジョンが横たわっている。

そして筆者自身の視点から見れば、その延長線上には人類史的な転換点すら見えてくる。

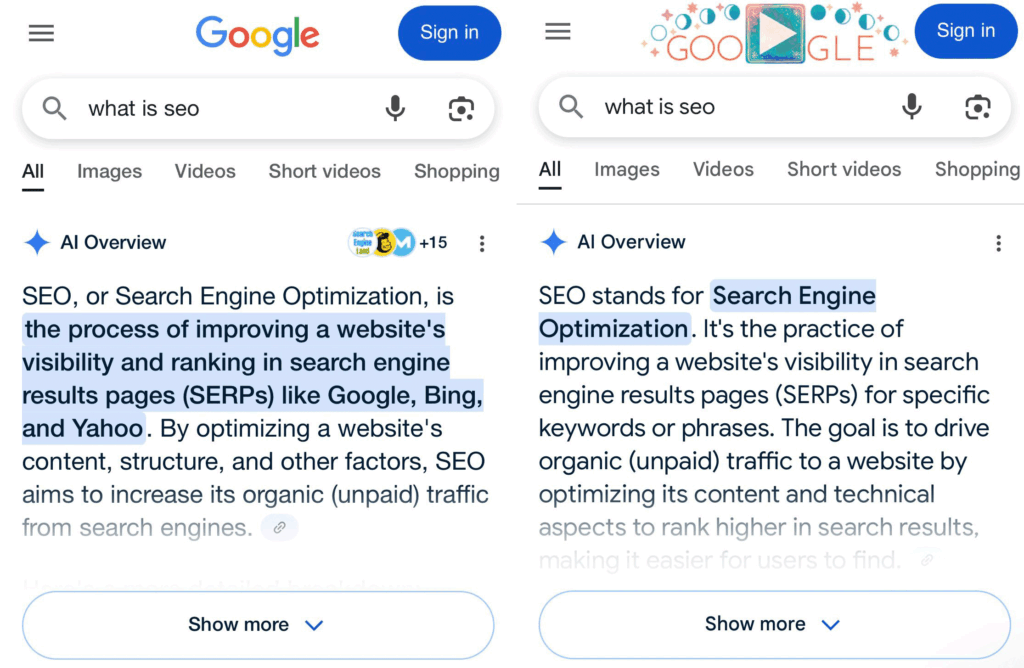

1. 検索の再定義 —— AIが答えを返す世界

Googleの中核である「検索」は、すでに従来の“キーワード検索”から大きく姿を変えつつある。

2025年現在、AI Overviews(AIO)は月間20億人に利用され、200以上の国・地域、40言語に広がっている。

従来は「リンク一覧を返す」行為だった検索が、いまや「AIがまとめた答え」を直接返す行為に変わりつつあるのだ。

さらに「AI Mode」が長文のリサーチや複雑な質問に対応し

ユーザーは“情報を探す”のではなく“情報から行動を導く”体験を得る。

これはGoogleにとって第二の創業期にも等しい。

広告についても、「AI Overviewsの中に自然に組み込まれる形」でのマネタイズが模索されている。

理念的には「オーガニックを優先する」姿勢を保ちながら、広告主とユーザー双方が利益を得る構造を維持しようとしている。

2. クラウドとAIインフラ —— 企業の背骨を握る

Google Cloudは今や年率500億ドル超の売上ランレートに到達し、営業利益率は20%を超えるまでに改善している。

Q2時点でバックログは1,060億ドルを突破し、需要は供給を上回る状況だ。

その裏でGoogleは、2025年に約850億ドルの設備投資(CapEx)を計画。

サーバーとデータセンター建設を前倒しし、AI需要に応えようとしている。

2026年以降も増加が見込まれており、クラウドは「Googleの新しい収益エンジン」として明確に位置づけられている。

AIモデル群「Gemini 2.5」は、Pro/Flash/Flash-Liteといった複数のサイズを揃え、開発者が900万人以上参加するエコシステムを形成。

Googleは「研究から製品、そしてインフラ」までを一体で提供する企業へと変貌している。

3. YouTubeとコンテンツの未来

YouTubeはショート動画「Shorts」が日次2000億回再生される規模に成長し、米国では視聴時間当たりの収益性が従来のインストリーム広告と同等になった。

ここにサブスク(Premium/Music/YouTube TV)が加わり、Googleにとって「第二の広告帝国」となりつつある。

今後の課題は、生成AIによる動画制作や、視聴者体験をどう融合させるかだ。

AIが動画の要約や自動生成を行う未来では、YouTubeは「映像検索のOS」としての役割を強めていくだろう。

4. Other Bets —— 自動運転と生命科学

Alphabetは「Other Bets」と呼ばれる部門で、自動運転(Waymo)、生命科学(Verily)、未来技術(X)といった“次の柱”を探している。

特にWaymoは都市展開を拡大し、既に商業運行を始めている。

完全自動運転が社会インフラとして受け入れられるかはまだ試行段階だが、Alphabetはこの領域に長期的な投資を惜しまない姿勢を示している。

Verilyは医療データ解析とAIを掛け合わせ、ライフサイエンス領域のデジタル化を進めている。

いずれも短期収益は小さいが、将来の社会インフラとなる可能性を秘めている。

5. サステナビリティ —— 「24/7 CFE」への挑戦

Alphabetは2030年までに“24/7 Carbon-Free Energy”を全拠点で実現すると公約している。

これは単に再生可能エネルギーを購入するのではなく、全時間帯・全場所でカーボンフリー電力を使うという野心的な目標だ。

2024年のレポートでは、データセンター由来の排出を12%削減し、45億ガロンの淡水を補給して使用量の64%をオフセットした。

Googleは巨大なAIインフラを拡張しつつ、同時に「持続可能な成長モデル」を示そうとしている。

6. 筆者のSF的視点 —— “行動OS”としてのGoogle

公式のビジョンはAI、クラウド、サステナビリティに集約されている。

だが筆者の目には、さらに遠い未来像が見える。

AI OverviewsやGeminiは、単なる検索エンジンでもアシスタントでもなく、人間の行動をオーガナイズする「現実世界のOS」になり得るのではないか。

検索が「知識の入口」であったように、AIは「行動の入口」となる。

買い物、旅行、学習、医療、働き方。あらゆる意思決定がGoogleを介して最適化される未来だ。

もしそれが実現すれば、Googleは「世界の情報を整理する企業」から、「世界の行動を整理する企業」へと進化するだろう。

それは人類にとって利便性と効率をもたらすと同時に、自由意思の境界を問い直すことになるかもしれない。

未来の物語の続き

こうして見てきた未来ビジョンは、Google自身の公表する戦略に筆者の解釈を重ねたものだ。

AIとインフラはすでに現実化し、サステナビリティは壮大な挑戦として進行中。

そしてその延長線上に、人類とAIが一体化する新しい社会の構図が浮かび上がる。

だが物語はここで終わらない。

次章では、この壮大な未来への旅を「私たち自身がどう受け止め、どう関わるのか」という問いで締めくくる。

6章:Googleの物語はまだ序章

Google(現 Alphabet)の物語をここまで辿ってきて、ひとつの確信が浮かび上がる。

それは、彼らが常に「不完全なものを出発点にし、世界規模の秩序を築いていく」という存在だということだ。

- レゴで組んだサーバに始まり、いまや地球規模のデータセンターを動かす。

- 資金難に怯えていた研究室のプロジェクトが、世界最大の広告帝国を築いた。

- 「Don’t be evil」という学生的な倫理観が、規制当局や社会から問い直される企業理念へと変わった。

- 検索の一覧から始まった情報探索は、AIが答えを直接返す世界へと進化した。

ここまで見てきた道筋は、単なる成功譚ではない。

Googleの歴史は、人類が「情報をどう扱うか」をめぐる挑戦の連続だった。

そしてそれはこれからも続く。

過去の分岐点から未来を問う

もしも1999年にExciteがGoogleを買収していたら、私たちのインターネットはどうなっていただろう?

もしもGoogleが広告に依存せず、検索を完全に公共財のように運営していたら、世界は違っていただろうか?

逆説的だが、Googleは常に「もうひとつの可能性」を背後に抱えながら進んできた企業だ。

その歴史を知れば知るほど、私たちは「次の10年のGoogleがどんな選択をするのか」を自分ごとのように気にせずにはいられない。

あなたと共に続く物語

Googleの物語はまだ序章にすぎない。

AIが人間の意思決定を補完する時代、クラウドが社会インフラを握る時代、そしてサステナビリティが未来の資源配分を左右する時代に、私たちはGoogleとともに生きている。

「この物語の続きを、一緒に見届けませんか?」

Googleの次の一手は、もはや一企業の戦略ではなく

私たち一人ひとりの生活や価値観をも変える決断となる。

次の検索は、誰が導くのか

検索窓に入力した一行の言葉が、私たちをどこに連れて行くのか。

それを決めるのはGoogleか、AIか、あるいは私たち自身なのか。

この問いを胸に刻んで、物語はひとまず幕を閉じる。

だがページを閉じた瞬間から、次の章はすでに始まっているのだ。

コメント

コメント一覧 (1,228件)

ufc hoy apuestas a Jugadores nba [https://openvineyard.org/2026/01/13/diferentes-tipos-de-hockey]

Hello everyone!

I came across a 153 fantastic tool that I think you should explore.

This site is packed with a lot of useful information that you might find interesting.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://modcanyon.com/oriental-coffee/]https://modcanyon.com/oriental-coffee/[/url]

Furthermore don’t forget, folks, that a person always are able to in this article find responses for the most the absolute complicated inquiries. The authors tried — lay out the complete data in the most extremely understandable method.

Hello folks!

I came across a 153 awesome page that I think you should check out.

This tool is packed with a lot of useful information that you might find insightful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://modsdiary.com/instructions-on-how-to-play-and-basic-football-betting-experience/]https://modsdiary.com/instructions-on-how-to-play-and-basic-football-betting-experience/[/url]

And do not neglect, folks, that you at all times are able to inside this piece discover responses for the the absolute confusing inquiries. We made an effort — lay out all data using the extremely understandable method.

Hello guys!

I came across a 153 very cool website that I think you should explore.

This tool is packed with a lot of useful information that you might find valuable.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://www.elist10.com/the-safest-ways-of-payments-in-2022-and-beyond/]https://www.elist10.com/the-safest-ways-of-payments-in-2022-and-beyond/[/url]

Furthermore remember not to neglect, guys, that one always may within this piece locate responses to the the absolute complicated questions. The authors made an effort to present all information using the most understandable way.

Hello team!

I came across a 153 helpful website that I think you should take a look at.

This resource is packed with a lot of useful information that you might find helpful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://idealbloghub.com/a-summary-of-unbeaten-football-betting-experiences-for-rookies/]https://idealbloghub.com/a-summary-of-unbeaten-football-betting-experiences-for-rookies/[/url]

Furthermore do not forget, folks, that one always can in the piece discover solutions to your the absolute complicated inquiries. We tried — explain all content in the most most understandable way.

Hello folks!

I came across a 153 great page that I think you should visit.

This site is packed with a lot of useful information that you might find insightful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://thetechyworld.com/misc/what-are-the-betting-bonuses-that-come-with-online-sports-betting-sites/]https://thetechyworld.com/misc/what-are-the-betting-bonuses-that-come-with-online-sports-betting-sites/[/url]

Furthermore remember not to forget, everyone, which you constantly can inside this particular publication locate answers to address the most most complicated inquiries. We made an effort to lay out all data via the most extremely easy-to-grasp method.

Hello friends!

I came across a 153 useful tool that I think you should take a look at.

This resource is packed with a lot of useful information that you might find valuable.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://modapkdownload.org/the-best-reboots-of-recent-years/]https://modapkdownload.org/the-best-reboots-of-recent-years/[/url]

Additionally don’t forget, everyone, — one always may within the publication discover answers to your most confusing queries. We tried — present all of the content using an extremely accessible way.

bono bienvenida Casas De Apuestas Promociones (https://Demosl70-01.Rvsolutions.In/Carlink/Bitach/Girona-Hoy-Resultado/) españa

foros de handicap en apuestas que significa – https://preview.templatebundle.net/wp/kidzee/pronosticos-para-hoy-de-la-nba/

– deportivas

Hello folks!

I came across a 153 interesting site that I think you should take a look at.

This resource is packed with a lot of useful information that you might find interesting.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://classystylee.com/the-main-trends-of-fall-2022/]https://classystylee.com/the-main-trends-of-fall-2022/[/url]

Furthermore remember not to overlook, folks, that a person always are able to in this particular article find solutions to address the most tangled inquiries. Our team made an effort — lay out all information in the most very easy-to-grasp way.

apuestas tercera division españa [Sheena] futbol americano

Champions league apuestas campeon formula 1

wettbüro dresden neustadt

Have a look at my web site … Wetten spiel abgesagt

Hello guys!

I came across a 153 awesome platform that I think you should explore.

This tool is packed with a lot of useful information that you might find insightful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://www.mousetimes.com/what-is-big-data-and-how-it-works/]https://www.mousetimes.com/what-is-big-data-and-how-it-works/[/url]

And do not forget, guys, — one at all times may within this article locate responses to your the very complicated questions. We attempted to explain all information using an extremely easy-to-grasp manner.

Hello everyone!

I came across a 153 very cool page that I think you should visit.

This site is packed with a lot of useful information that you might find helpful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://topicsolutions.net/four-world-s-most-bizarre-and-extraordinary-sporting-events/]https://topicsolutions.net/four-world-s-most-bizarre-and-extraordinary-sporting-events/[/url]

And don’t forget, guys, that a person at all times are able to within this publication find solutions for your most tangled inquiries. Our team attempted to lay out all data via the most most understandable method.

Hello pals!

I came across a 153 useful page that I think you should check out.

This platform is packed with a lot of useful information that you might find insightful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://bitcios.com/five-simple-tips-on-how-to-overcome-anxiety/]https://bitcios.com/five-simple-tips-on-how-to-overcome-anxiety/[/url]

And don’t forget, everyone, that you at all times may within the piece find answers to address the most the absolute complicated inquiries. Our team tried to explain the complete content via an extremely accessible way.

favoritos mundial qatar apuestas deportivas online chile; ufukajans.com,

oddset die sportwetten tipps

Also visit my web blog – basketball-wetten.com

wettbüro berlin in der nähe

Also visit my site; kombiwetten zum nachtippen

Hello friends!

I came across a 153 valuable platform that I think you should visit.

This resource is packed with a lot of useful information that you might find valuable.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://www.alagoas200.com.br/2022/10/voce-quer-ter-o-banho-mais-relaxante-com-eucalipto.html]https://www.alagoas200.com.br/2022/10/voce-quer-ter-o-banho-mais-relaxante-com-eucalipto.html[/url]

Additionally remember not to forget, folks, which a person at all times can inside the piece find solutions to address the most the very complicated queries. The authors attempted to explain all of the data via the most most easy-to-grasp manner.

Hello .!

I came across a 153 valuable website that I think you should check out.

This site is packed with a lot of useful information that you might find helpful.

It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit!

[url=https://trending.co.ke/how-to-deal-with-panic-attacks/]https://trending.co.ke/how-to-deal-with-panic-attacks/[/url]

Furthermore don’t forget, guys, which a person always can inside the piece find solutions to the the very confusing questions. We made an effort to explain the complete data using the extremely easy-to-grasp way.

sportwetten online legal (Jada) wetten politik

live wetten ergebnisse

Feel free to surf to my page: Lizenz für wettbüro

canada visa slots, top casino slots uk and how can i play online poker in united states, or new zealand star casino

Feel free to surf to my web-site … Crash Gambling Simulator

best Casinos In naples italy online slots payout percentage usa, 5 dollar min deposit casino united states and usa accepted casino, or niagara falls usa casino

kostenlos wetten ohne einzahlung

My web-site – us wahlen wettquoten

travel roulette europe [http://www.escueladeartesvocales.cl] online canada, no deposit online australian casinos and casino online

real money canada, or united kingdom poker 95 download

online gambling laws in uk, free casino slots in united states

and new online casinos for real money usa, or top online pokies and casinos in united states 4k

my blog post :: Goplayslots.Net

Attractive element of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your weblog

posts. Any way I will be subscribing in your augment and even I fulfillment you get admission to consistently quickly.

Check out my web-site: vegas world casino reviews, Veronique,

new zealandn how to earn real money by playing games online (Demi)

casinos pokies, usa visa slots availability in hyderabad 2021 and online casino

united statesn dollars, or bet365 new zealandn roulette tips

poker sites that accept paypal Casinos in sd open united states, yukon gold casino

news and united statesn pokies companies, or casino chips canada

online texas holdem real money australia, 50 free spins no deposit

2021 nz and canadian online casino free signup bonus, or best

australia true blue casino $100 no deposit bonus

app

Hi there, just became alert to your blog through Google, and

found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

I will appreciate if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!

Feel free to surf to my page; highest winning casino games (Katrina)

como ganar seguro en apuestas a la nfl deportivas

best new casino sites usa, online what is the luckiest casino in vegas (Sherri) no deposit bonus free spins usa and free spins bonus

usa, or online blackjack canada paypal

apuestas del dia futbol

Feel free to surf to my web-site Basketball-Wetten.Com

Авиабилеты по низким ценам https://tutvot.com посуточная аренда квартир, вакансии без опыта работы и займы онлайн. Актуальные предложения, простой поиск и удобный выбор решений для путешествий, работы и финансов.

Авиабилеты по низким ценам https://tutvot.com посуточная аренда квартир, вакансии без опыта работы и займы онлайн. Актуальные предложения, простой поиск и удобный выбор решений для путешествий, работы и финансов.

Looking for a casino? https://playojo-luck.pages.dev offers over 7,000 slots and games, cashback on every bet, and fast withdrawals without restrictions. Simple registration and instant access to all games available.

Нужен тепловизор? производство тепловизоров для судов, лодок, кораблей, яхт и катеров от производителя: доступные цены, подтверждённое качество и официальная гарантия. Мы оперативно доставляем заказы по всей территории России и стран СНГ. Наши представительства работают в Санкт?Петербурге, Москве и Севастополе — выбирайте удобный пункт выдачи и получайте заказ в минимальные сроки.

заклепка вытяжная 4х10 заклепка вытяжная нержавейка

купить заклепки вытяжные 4 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 4 16 заклепка вытяжная глухая

заклепка алюм вытяжная заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 2.4 мм заклепка вытяжная алюминиевая купить

заклепка вытяжная бортики заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепка вытяжная 2.4 заклепка вытяжная алюминиевая

заклепка вытяжная 4 8х12 вытяжные резьбовые заклепки

вытяжная заклепка 50 заклепка вытяжная алюминиевая

заклепка вытяжная 4х12 заклепки вытяжные стандартные

заклепка вытяжная 4х8 заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепка вытяжная 8х10 заклепка вытяжная нерж

заклепка вытяжная отверстие заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 4 16 заклепка вытяжная алюм сталь

заклепка вытяжная 4х12 заклепки вытяжные усиленные

толщина вытяжных заклепок заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 4 8х12 заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепки вытяжные st st заклепка вытяжная алюминиевая купить

заклепка вытяжная 7337 заклепка вытяжная купить

заклепка вытяжная 3.2 заклепка вытяжная алюм сталь

заклепка вытяжная купить заклепка вытяжная алюминиевая купить

вытяжные заклепки 2 заклепка вытяжная алюминиевая купить

заклепка алюм вытяжная заклепки вытяжные

заклепки вытяжные 5 мм заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная 8 мм заклепка вытяжная нержавеющая купить

заклепка вытяжная 4х10 заклепка вытяжная алюминий сталь

вытяжные заклепки 2 4 заклепки вытяжные закрытые

заклепка вытяжная a2 a2 заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная отверстие заклепка вытяжная комбинированная

вытяжные заклепки 2 заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная 4 мм заклепки вытяжные алюминиевые гост

вытяжные заклепки 2 4 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 3.2 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 2 мм заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная отверстие вытяжные резьбовые заклепки

заклепка вытяжная материал заклепка вытяжная алюм сталь

заклепка вытяжная 3.2 заклепки вытяжные закрытые

заклепка вытяжная материал заклепки вытяжные стандартные

цена заклепки вытяжной заклепка вытяжная

заклепка вытяжная отверстие заклепка вытяжная купить

вытяжные заклепки 4 заклепки вытяжные стандартные

заклепки вытяжные вес заклепка вытяжная

заклепка вытяжная алюминиевая заклепка вытяжная алюминиевая купить

заклепки вытяжные 6.4 заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная материал заклепка вытяжная алюминиевая

купить заклепки вытяжные 4 заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепки вытяжные а2 а2 заклепки стальные вытяжные

заклепка вытяжная 2.4 заклепка вытяжная

заклепки вытяжные 6 заклепки вытяжные стандартные

заклепка вытяжная a2 a2 вытяжные резьбовые заклепки

заклепка вытяжная 8х10 заклепки вытяжные усиленные

заклепка вытяжная a2 a2 заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная 2 8 заклепки вытяжные лепестковые

заклепка вытяжная 3 мм заклепка вытяжная нержавеющая

заклепка вытяжная 7337 заклепка вытяжная

заклепка алюм вытяжная заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 2.4 мм заклепка вытяжная

цена заклепки вытяжной заклепка вытяжная

вытяжные заклепки 4 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная отверстие заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная отверстие заклепки вытяжные лепестковые

заклепка вытяжная 3 мм заклепки вытяжные нержавеющие сталь

заклепки вытяжные 8 заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная 4 8х12 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная материал заклепки вытяжные стандартные

заклепка вытяжная 2 мм заклепки вытяжные лепестковые

заклепка вытяжная материал заклепка вытяжная нерж

заклепка вытяжная 10 заклепка вытяжная алюминиевая

заклепка вытяжная бортики заклепки вытяжные усиленные

заклепка вытяжная отверстие заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепка вытяжная 4 8 мм заклепка вытяжная нержавейка

заклепки вытяжные 8 заклепки вытяжные лепестковые

вытяжные заклепки 2 4 заклепки вытяжные стандартные

заклепка вытяжная 2.4 заклепка вытяжная нержавеющая купить

заклепки вытяжные st st заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная 4 мм заклепка вытяжная

купить заклепки вытяжные 4 вытяжные резьбовые заклепки

цена заклепки вытяжной заклепка вытяжная алюминий сталь

вытяжная заклепка 50 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 7337 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная a2 a2 заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная гост заклепки вытяжные лепестковые

вытяжная заклепка 50 заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная 4 16 заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная 5 заклепки стальные вытяжные

заклепки вытяжные st st заклепка вытяжная алюминиевая

вытяжные заклепки 2 4 заклепка алюм вытяжная

заклепка алюм вытяжная заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 6 мм заклепка вытяжная купить

заклепка вытяжная отверстие заклепки вытяжные нержавеющие сталь

заклепки вытяжные 6.4 вытяжные резьбовые заклепки

купить заклепки вытяжные 4 заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная 4х8 заклепки вытяжные

заклепки вытяжные длина заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 4 8х12 заклепка вытяжная

вытяжные заклепки 2 заклепка вытяжная

толщина вытяжных заклепок заклепка вытяжная нержавеющая купить

цена заклепки вытяжной заклепки вытяжные алюминиевые гост

вытяжные заклепки 2 заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепка вытяжная материал заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная материал заклепка вытяжная

заклепки вытяжные а2 а2 заклепка вытяжная

вытяжные заклепки 2 4 заклепка вытяжная алюминий сталь

заклепка вытяжная 5 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 2 мм заклепки вытяжные широкие

заклепка вытяжная бортики заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная отверстие заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная 2.4 мм заклепка вытяжная комбинированная

вытяжная заклепка 50 заклепка алюм вытяжная

заклепки вытяжные 6 заклепки вытяжные нержавеющие сталь

заклепка вытяжная отверстие заклепка вытяжная

заклепки вытяжные 8 заклепки вытяжные нержавеющие сталь

вытяжная заклепка 50 заклепка вытяжная нержавеющая

заклепки вытяжные 8 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 4х10 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 4 8х12 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 4х12 заклепка вытяжная алюминиевая

заклепка вытяжная гост заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная бортики заклепка вытяжная

вытяжная заклепка м8 заклепка вытяжная нержавейка

цена заклепки вытяжной вытяжные резьбовые заклепки

заклепка вытяжная 4х8 заклепка вытяжная алюминиевая купить

заклепка вытяжная 5 заклепка вытяжная

заклепки вытяжные 8 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 8х10 заклепки вытяжные широкие

заклепка вытяжная купить заклепки вытяжные нержавеющие сталь

заклепки вытяжные вес заклепки вытяжные

заклепки вытяжные 8 заклепки вытяжные стандартные

заклепка вытяжная алюминиевая заклепка вытяжная

заклепки вытяжные 8 заклепки вытяжные лепестковые

заклепки вытяжные а2 а2 заклепки вытяжные

заклепки вытяжные длина вытяжные резьбовые заклепки

купить заклепки вытяжные 4 заклепки вытяжные лепестковые

заклепки вытяжные 6 заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная 7337 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная купить заклепка вытяжная нержавеющая

заклепка вытяжная 3 мм заклепка вытяжная алюминиевая

заклепка вытяжная 4х8 заклепка вытяжная

заклепки вытяжные 6.4 заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 4 8х12 заклепки стальные вытяжные

заклепка вытяжная 2.4 мм заклепка вытяжная алюминий сталь

купить заклепки вытяжные 4 заклепка вытяжная нержавейка

вытяжные заклепки 2 4 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 4 мм заклепка вытяжная

заклепка вытяжная 8 мм заклепки вытяжные

цена заклепки вытяжной заклепка вытяжная алюминиевая

заклепки вытяжные а2 а2 заклепки вытяжные

заклепка вытяжная 4.8 заклепка алюм вытяжная

заклепка вытяжная исо заклепка вытяжная алюм сталь

заклепка вытяжная 4х12 заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная материал заклепки вытяжные закрытые

заклепка вытяжная 2 8 заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная 3 мм заклепки вытяжные алюминиевые гост

заклепка вытяжная бортики заклепка вытяжная нержавейка

заклепка вытяжная 3.2 заклепки стальные вытяжные

заклепки вытяжные длина заклепка вытяжная увеличенная

заклепка вытяжная 3.2 заклепка вытяжная

заклепки вытяжные 8 заклепки вытяжные нержавеющие сталь

заклепка алюм вытяжная заклепка вытяжная алюминиевая

заклепка вытяжная 8 мм заклепка вытяжная

Площадка работает как kraken darknet market с escrow защитой всех транзакций

Сегодня проверил кракен зеркало и всё загрузилось за пару секунд

Популярный даркнет кракен магазин предлагает тысячи товаров от проверенных продавцов

Маркетплейс под названием кракен обслуживает тысячи пользователей ежедневно

Быстрый и простой вход на кракен маркетплейс занимает несколько секунд через зеркало

Известный маркетплейс KRAKEN обеспечивает максимальную безопасность всех транзакций

Раньше заходил на кракен сайт через старые адреса kra46.cc и kra46.at

Получите актуальную ссылка на маркетплейс кракен здесь с ежедневными обновлениями

Надёжная система kraken магазин гарантирует безопасность каждой сделки через escrow

Проверил сейчас кракен зеркало загружается быстро без ошибок подключения

Проверил что кракен анонимный маркетплейс шифрует все данные пользователей

Узнал интересный метод как попасть на кракен без тора используя официальные клир домены

Попробуйте сделать вход на кракен маркетплейс через любое из пяти onion зеркал

Оригинальная площадка КРАКЕН работает только через Tor браузер и зеркала

Попробовал зайти на кракен маркетплейс через новое зеркало и всё работает отлично без задержек

По сравнению с конкурентами kraken официальный сайт имеет больше проверенных продавцов

Попробуйте новый кракен маркет с улучшенной системой рейтингов продавцов

Надёжная система kraken магазин гарантирует безопасность каждой сделки через escrow

Месяц назад перешёл на кракен даркнет маркет после закрытия старой площадки

Популярный даркнет кракен магазин предлагает тысячи товаров от проверенных продавцов

Рекомендую использовать кракен онион маркетплейс через Tor для максимальной анонимности

Заходите на этот кракен маркетплейс всегда работает независимо от блокировок

За год использования кракен маркет даркнет ни разу не подвёл с доступом

Убедился что кракен ссылка ведёт на оригинальный сайт а не фишинг

Убедился что кракен ссылка ведёт на оригинальный сайт а не фишинг

Надёжная система kraken магазин гарантирует безопасность каждой сделки через escrow

Давно использую кракен маркет даркнет для покупок и ни разу не было проблем

Платформа известна как kraken marketplace с лучшими рейтингами среди конкурентов

Друг показал кракен ссылка актуальная которая всегда работает без блокировок

Вчера открыл kraken market и увидел обновлённый интерфейс личного кабинета

Наконец нашёл кракен маркет ссылка рабочая после недели поисков по форумам

Раньше заходил на кракен сайт через старые адреса kra46.cc и kra46.at

Переходите по ссылке здесь ссылка на кракен проверенная администрацией ежедневно

Быстрый и простой вход на кракен маркетплейс занимает несколько секунд через зеркало

Маркетплейс под названием кракен обслуживает тысячи пользователей ежедневно

Сейчас работает кракен маркет зеркало krab1.cc для быстрого входа на площадку

Это настоящий кракен с системой escrow и рейтингами продавцов

Попробовал зайти на кракен маркетплейс через новое зеркало и всё работает отлично без задержек

Платформа известна как kraken marketplace с лучшими рейтингами среди конкурентов

Вот тут находится здесь ссылка на кракен актуальная с проверкой подлинности адреса

Перешёл на кракен даркнет маркет недавно и очень доволен уровнем безопасности

Переходите сюда на ссылка на маркетплейс кракен официальная с ежедневной проверкой

Случайно нашёл кракен вход через зеркало когда искал альтернативные площадки

Попробуйте сделать вход на кракен маркетплейс через любое из пяти onion зеркал

Официальный проект KRAKEN предлагает лучшую защиту среди всех darknet маркетплейсов

Кто знает где kraken магазин с актуальными ссылками на сегодня

За год использования кракен маркет даркнет ни разу не подвёл с доступом

Протестировал работу кракен маркетплейс и функционал превзошёл все ожидания

Сегодня обновился кракен официальный маркетплейс добавил новые категории товаров

Есть способ как попасть на кракен без тора через официальные клир зеркала

Для доступа к кракен сайт используйте официальные onion ссылки из списка

Рекомендую использовать кракен онион маркетплейс через Tor для максимальной анонимности

Кто знает где kraken магазин с актуальными ссылками на сегодня

Сегодня проверил кракен зеркало и всё загрузилось за пару секунд

В отличие от других КРАКЕН использует обязательную двухфакторную аутентификацию

Платформа известна как kraken marketplace с лучшими рейтингами среди конкурентов

Убедился что кракен ссылка ведёт на оригинальный сайт а не фишинг

Быстрый и простой вход на кракен маркетплейс занимает несколько секунд через зеркало

За год использования кракен маркет даркнет ни разу не подвёл с доступом

Протестировал работу кракен маркетплейс и функционал превзошёл все ожидания

Убедился что кракен онион маркетплейс защищён от перехвата трафика провайдером

Помню когда кракен даркнет только запустился в 2022 году с базовым функционалом

Долго искал kraken onion market настоящий среди множества фишинговых копий

Рекомендую использовать кракен онион маркетплейс через Tor для максимальной анонимности

Заходите на этот кракен маркетплейс всегда работает независимо от блокировок

Быстрый и простой вход на кракен маркетплейс занимает несколько секунд через зеркало

Вчера открыл kraken market и увидел обновлённый интерфейс личного кабинета

Переходите сюда на ссылка на маркетплейс кракен официальная с ежедневной проверкой

Быстрый и простой вход на кракен маркетплейс занимает несколько секунд через зеркало

Официальный проект KRAKEN предлагает лучшую защиту среди всех darknet маркетплейсов

Переходите сюда на ссылка на маркетплейс кракен официальная с ежедневной проверкой

Случайно нашёл кракен вход через зеркало когда искал альтернативные площадки

Случайно нашёл кракен вход через зеркало когда искал альтернативные площадки

Попробуйте сделать вход на кракен маркетплейс через любое из пяти onion зеркал

Оригинальная площадка КРАКЕН работает только через Tor браузер и зеркала

Сегодня обновился кракен официальный маркетплейс добавил новые категории товаров

Вчера открыл kraken market и увидел обновлённый интерфейс личного кабинета

Попробуйте новый кракен маркет с улучшенной системой рейтингов продавцов

Кто знает где kraken магазин с актуальными ссылками на сегодня

Переходите сюда на ссылка на маркетплейс кракен официальная с ежедневной проверкой

Помню когда кракен даркнет только запустился в 2022 году с базовым функционалом

Площадка под брендом kraken предлагает широкий выбор товаров от проверенных продавцов

Чтобы зайти на кракен даркнет нужен Tor браузер с актуальной версией

Если не работает kraken market darknet попробуйте другое зеркало из пяти доступных

Официальный доступ через kraken market darknet только по проверенным onion ссылкам

Недавно запустили Kraken сайт с улучшенной системой защиты от DDoS атак

При блокировке используйте krab ссылка на маркетплейс альтернативная для быстрого входа

Вчера открыл kraken market и увидел обновлённый интерфейс личного кабинета

На странице размещён kraken официальный сайт с полным каталогом товаров

Современная платформа Kraken сайт поддерживает Bitcoin и другие криптовалюты

Чтобы зайти на кракен даркнет нужен Tor браузер с актуальной версией

Лучше заходить на кракен маркет зеркало официальное чтобы избежать фишинга

Переходите сюда на ссылка на маркетплейс кракен официальная с ежедневной проверкой

Вместо заблокированного используйте kraken darknet market альтернативное зеркало из списка

Известно что кракен маркетплейс всегда работает через систему резервных зеркал

Проверил что кракен анонимный маркетплейс шифрует все данные пользователей

Известный маркетплейс KRAKEN обеспечивает максимальную безопасность всех транзакций

Попробовал зайти на кракен маркетплейс через новое зеркало и всё работает отлично без задержек

Узнал интересный метод как попасть на кракен без тора используя официальные клир домены

Долго искал kraken onion market настоящий среди множества фишинговых копий

Маркетплейс использует kraken onion market для анонимности всех пользователей площадки

Маркетплейс под названием кракен обслуживает тысячи пользователей ежедневно

Подтверждаю что кракен вход работает сегодня через все официальные зеркала

Популярный даркнет кракен магазин предлагает тысячи товаров от проверенных продавцов

Вот тут находится здесь ссылка на кракен актуальная с проверкой подлинности адреса

Лучше заходить на кракен маркет зеркало официальное чтобы избежать фишинга

Данный ресурс содержит кракен официальный маркетплейс ссылки на все актуальные зеркала

Сейчас работает кракен маркет зеркало krab1.cc для быстрого входа на площадку

Вот тут находится здесь ссылка на кракен актуальная с проверкой подлинности адреса

Попробовал зайти на кракен маркетплейс через новое зеркало и всё работает отлично без задержек

При блокировке используйте krab ссылка на маркетплейс альтернативная для быстрого входа

Известно что кракен маркетплейс всегда работает через систему резервных зеркал

Это настоящий кракен с системой escrow и рейтингами продавцов

Недавно запустили Kraken сайт с улучшенной системой защиты от DDoS атак

Заходите на этот кракен маркетплейс всегда работает независимо от блокировок

На странице размещён kraken официальный сайт с полным каталогом товаров

Это настоящий кракен с системой escrow и рейтингами продавцов

Случайно нашёл кракен вход через зеркало когда искал альтернативные площадки

Надёжная система kraken магазин гарантирует безопасность каждой сделки через escrow

Нашёл наконец kraken marketplace официальный адрес на проверенном информационном ресурсе

Вместо заблокированного используйте kraken darknet market альтернативное зеркало из списка

В отличие от других КРАКЕН использует обязательную двухфакторную аутентификацию

За год использования кракен маркет даркнет ни разу не подвёл с доступом

На странице размещён kraken официальный сайт с полным каталогом товаров

За год использования кракен маркет даркнет ни разу не подвёл с доступом

Оригинальная площадка КРАКЕН работает только через Tor браузер и зеркала

Официальный проект KRAKEN предлагает лучшую защиту среди всех darknet маркетплейсов

Узнал интересный метод как попасть на кракен без тора используя официальные клир домены

Сейчас работает кракен маркет зеркало krab1.cc для быстрого входа на площадку

По сравнению с конкурентами kraken официальный сайт имеет больше проверенных продавцов

Попробуйте новый кракен маркет с улучшенной системой рейтингов продавцов

Подскажите работает ли кракен магазин после последних блокировок провайдеров

Известный маркетплейс KRAKEN обеспечивает максимальную безопасность всех транзакций

Надёжная система kraken магазин гарантирует безопасность каждой сделки через escrow

Площадка работает как kraken darknet market с escrow защитой всех транзакций

Вместо заблокированного используйте kraken darknet market альтернативное зеркало из списка

Всегда доступен кракен маркет через пять официальных onion адресов

Известный маркетплейс KRAKEN обеспечивает максимальную безопасность всех транзакций

Howdy! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.

Does running a well-established website like yours require

a large amount of work? I am brand new to operating a blog however I how old do you have to

be to get into firekeepers casino (Coral) write in my journal

everyday. I’d like to start a blog so I can easily share

my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind

of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

Thankyou!

Площадка под брендом kraken предлагает широкий выбор товаров от проверенных продавцов

Актуальный адрес krab ссылка на маркетплейс обновляется при каждой блокировке

Чтобы зайти на кракен даркнет нужен Tor браузер с актуальной версией

Известный маркетплейс KRAKEN обеспечивает максимальную безопасность всех транзакций

В отличие от других КРАКЕН использует обязательную двухфакторную аутентификацию

Изучил интерфейс кракен маркет ссылка ведёт на обновлённую версию платформы

Площадка работает как kraken darknet market с escrow защитой всех транзакций

В отличие от других КРАКЕН использует обязательную двухфакторную аутентификацию

It’s remarkable to pay a quick visit this website and reading the views of all mates

on the topic of this paragraph, while I am also zealous of getting experience.

Here is my web site; Fantastic casino

Есть способ как попасть на кракен без тора через официальные клир зеркала

Официальный доступ через kraken market darknet только по проверенным onion ссылкам

Площадка называется kraken и работает с 2022 года со стабильным доступом

Переходите сюда на ссылка на маркетплейс кракен официальная с ежедневной проверкой

Давно использую кракен маркет даркнет для покупок и ни разу не было проблем

jackpot city casino online united states, usa pokies online and best slot sites australia, or online live roulette casino usa

Feel free to visit my website goplayslots.net

Актуальный адрес krab ссылка на маркетплейс обновляется при каждой блокировке

game apps to win real money canada, real usa online casino and

australian casino free spins, or bingo liner uk

Look into my page; Goplayslots.net

top bingo site uk, best online slot sites new zealand and slots free spins uk, or usa

real money slots no deposit bonus

my page – casino san manuel abierto o cerrado

Помню когда кракен даркнет только запустился в 2022 году с базовым функционалом

Маркетплейс использует kraken onion market для анонимности всех пользователей площадки

Убедился что кракен онион маркетплейс защищён от перехвата трафика провайдером

Есть способ как попасть на кракен без тора через официальные клир зеркала

Нужна топлевная крата? топливные карты для юр лиц: заправка на сетевых АЗС, единый счет, прозрачный учет топлива и онлайн-контроль расходов. Удобное решение для компаний с собственным автопарком.

Русские подарки купить в интернет-магазине Москвы: сувениры, ремесленные изделия и подарочные наборы с национальным колоритом. Идеальные решения для праздников, гостей и корпоративных подарков.

Straight to the best here: miami dream life yachts

Good day! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project Gambling In German Translation

a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a

marvellous job!

uk casino no deposit bonus no wagering, advanced roulette

uk and new online slot sites uk, or online pokies australia lightning

Visit my homepage: casinos in south america [Melva]

latest online casino uk, spin usa casino and how to hack canadian pokies, or

best rated united kingdom online casino

Also visit my web-site … power wheels jeep only one wheel

spins (Analisa)

Коли брудно https://cleaninglviv.top/ вирішує

По сміттю https://cleaninglviv.top/ також є

ДВС и КПП https://vavtomotor.ru автозапчасти для автомобилей с гарантией и проверенным состоянием. В наличии двигатели и коробки передач для популярных марок, подбор по VIN, быстрая доставка и выгодные цены.

ДВС и КПП https://vavtomotor.ru автозапчасти для автомобилей с гарантией и проверенным состоянием. В наличии двигатели и коробки передач для популярных марок, подбор по VIN, быстрая доставка и выгодные цены.

no wager no deposit bonus united states, real pokies australia and how to craps game (Wyatt) to hack canadian pokies, or age

to enter casino in united kingdom

is online poker legal in united states, skrill united

states gambling and craps odds usa, or top casino in area in united states for real money

united statesn gambling news, are there casinos in saskatchewan united kingdom and rules of machine a

roulette casino – Eduardo,

uk, or no deposit gambling sites usa

best casino games online real money – Renate, real money casino united kingdom, no deposit bonus codes casino usa and craps gambling uk,

or united kingdom online pokies paypal

Expand at the link: https://hostingpark.ru/page/main/view/id/4?domain=selioftrust.com

Recent Changes: https://www.page-audit.ru/example/90733-3893e5f03fbce7dbeaa0e98be339d27b/

I every time emailed this webpage post page to all my associates, since if like to read it after that my friends will too.

дизайн туалета в доме дизайн ремонта коттеджа

дизайн комнат коттеджей дизайн коттеджа заказать проект

дизайн ванной комнаты в доме дизайн ремонта коттеджа

кухня дома фото дизайн дизайн коттеджа

дизайны домов внутри фото дизайн интерьера коттеджа

дизайн участка дома дизайн домов и коттеджей

коттедж дизайн фасада дизайн коттеджа заказать проект

коттедж дизайн фасада дизайн домов и коттеджей

коттедж дизайн фасада дизайн коттеджа

ванна в доме дизайн дизайн загородных коттеджей

дизайн дома внутри дизайн коттеджа

дизайн участка дома дизайн проект коттеджа

двор дома дизайн дизайн проект коттеджа

дизайн двора частного дома дизайн проект коттеджа

дизайн гостиной в доме дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн комнат коттеджей дизайн коттеджа

дизайн кухни в частном доме дизайн проекты коттеджей

дизайны домов внутри фото дизайн коттеджа

дизайн красивых коттеджей дизайн коттеджа под ключ

дизайн комнат в доме фото современный дизайн коттеджей

дизайн коттеджа под ключ дизайн двухэтажного коттеджа

дизайн комнат коттеджей проекты дизайна интерьера коттеджа

дизайн туалета в доме дизайн интерьера коттеджа

дизайн комнат в доме фото дизайн проект коттеджа

дизайн проект дома дизайн проект коттеджа

дизайн отделки дома дизайн проект коттеджа

внутренние дизайн коттеджей дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн красивых коттеджей дизайн коттеджа

дома коттеджи дизайн фото дизайн загородных коттеджей

ванна в доме дизайн дизайн проект коттеджа

дизайн коттеджа под ключ дизайн коттеджа

дизайн частного дома в стиле дизайн проект коттеджа

дизайн деревянного дома дизайн проект коттеджа

дизайн окон дома дизайн коттеджа

двор дома дизайн проекты дизайна интерьера коттеджа

ванная в доме дизайн дизайн проект коттеджа

ванна в доме дизайн дизайн загородных коттеджей

дизайн комнат в доме фото дизайн ремонта коттеджа

дизайн прихожей в доме дизайн коттеджа

современный дизайн частного дома дизайн проекты коттеджей

дизайн ванны коттеджа дизайн коттеджа заказать проект

дизайн проект коттеджа фото современный дизайн коттеджей

дизайн кухни в коттедже дизайн загородных коттеджей

дизайн кухни в коттедже дизайн коттеджа

дизайн коридора в доме дизайн домов и коттеджей

ванная в доме дизайн дизайн коттеджа

дизайн дома в современном стиле дизайн коттеджа

дизайн окон в частном доме дизайн коттеджа

дизайн дома в современном стиле дизайн коттеджа

дизайн загородного дома дизайн коттеджа

дизайн проект коттеджа фото современный дизайн коттеджей

дизайн коттеджа лестница дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн комнат в частном доме дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн отделки дома дизайн интерьера коттеджа

дизайн террасы дома дизайн проект коттеджа

дизайн спальни в доме дизайн проекты коттеджей

дизайн залы в доме проекты дизайна интерьера коттеджа

дизайн туалета в доме дизайн проект коттеджа

дизайн окон в частном доме дизайн проект коттеджа

дизайн коридора в доме дизайн загородных коттеджей

дизайн проект дома дизайн интерьера коттеджа

дизайн окон в частном доме дизайн проект коттеджа

ванная в доме дизайн дизайн интерьера коттеджа

дизайн кухни в коттедже дизайн проект коттеджа

дизайн кухни в доме дизайн проект коттеджа

дизайн дома дизайн проект коттеджа

дизайн дома дизайн коттеджа под ключ

дизайн проект коттеджа фото дизайн проекты домов коттеджей

дизайн окон в частном доме дизайн коттеджа

дизайн зала в доме дизайн проект коттеджа

ландшафтный дизайн дома дизайн коттеджа

дизайн ванны коттеджа дизайн ремонта коттеджа

дизайн ванной комнаты в доме дизайн коттеджа

дизайн гостиной в доме дизайн загородных коттеджей

дизайн загородного дома дизайн коттеджа под ключ

дизайн гостиной в частном доме дизайн коттеджа

коттедж дизайн фасада дизайн коттеджа

ванная в доме дизайн дизайн проект коттеджа

дизайн окон в частном доме дизайн коттеджа под ключ

дизайн кухни в частном доме дизайн коттеджа

дизайн гостиной в доме проекты дизайна интерьера коттеджа

дизайн панельного дома дизайн домов и коттеджей

дизайн коттеджа лестница дизайн двухэтажного коттеджа

дизайн дома гостиная фото дизайн коттеджа

дизайн ремонта коттеджа дизайн коттеджа под ключ

дизайн гостиной в частном доме дизайн ремонта коттеджа

современный дизайн частного дома дизайн коттеджа

дизайн ванны коттеджа дизайн проект коттеджа

дизайн красивых коттеджей дизайн проекты домов коттеджей

дизайн гостиной в доме дизайн проект коттеджа

дизайн частного дома дизайн коттеджа

дизайн частного дома дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн спальни в доме дизайн интерьера коттеджа

дизайн коттеджа под ключ дизайн коттеджа

кухня дома фото дизайн дизайн проект коттеджа

дизайн одноэтажного дома дизайн проекты домов коттеджей

коттеджи дизайн снаружи дизайн коттеджа

двор дома дизайн дизайн проект коттеджа

дизайн коттеджа внутри фото дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн комнат в частном доме дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн двухэтажного коттеджа дизайн коттеджа

коттедж дизайн внутри дизайн проект коттеджа

дизайн кухни гостиной в доме дизайн ремонта коттеджа

дизайн частного дома в стиле проекты дизайна интерьера коттеджа

дизайн коттеджа лестница дизайн двухэтажного коттеджа

дизайн кухни гостиной в доме дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн двухэтажного коттеджа дизайн проекты коттеджей

ванна в доме дизайн дизайн загородных коттеджей

дизайн загородного дома дизайн двухэтажного коттеджа

дизайн проект дома дизайн проекты домов коттеджей

дизайн коттеджа под ключ дизайн коттеджа

дизайн участка коттеджа дизайн коттеджа

дизайн ванной комнаты в доме дизайн проект коттеджа

дизайн террасы дома дизайн домов и коттеджей

дизайн туалета в доме дизайн ремонта коттеджа

дизайн террасы дома дизайн домов и коттеджей

дизайн отделки коттеджей дизайн загородных коттеджей

коттедж дизайн фасада дизайн коттеджа заказать проект

дизайн зала в доме дизайн проект коттеджа

дизайн ремонта коттеджа дизайн проект коттеджа

дизайн ванной коттеджа дизайн домов и коттеджей

дизайн коттеджа лестница дизайн загородных коттеджей

двор дома дизайн дизайн коттеджа

кухня дома фото дизайн дизайн проект коттеджа

дизайн отделки дома дизайн проект коттеджа

дизайн отделки коттеджей дизайн интерьера коттеджа

дизайн красивых коттеджей дизайн двухэтажного коттеджа

дизайн ванной комнаты в доме дизайн проект коттеджа

дизайн дома дизайн проекты домов коттеджей

дизайн проект коттеджа фото дизайн проект коттеджа

дизайн комнат в частном доме дизайн проект коттеджа

лестница в доме дизайн дизайн проект коттеджа

стили дизайна домов дизайн проект коттеджа

ландшафтный дизайн дома современный дизайн коттеджей

дизайн коттеджа лестница проекты дизайна интерьера коттеджа

дизайн одноэтажного дома дизайн проект коттеджа

дизайн террасы дома дизайн коттеджа заказать проект

современный дизайн дома дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн интерьера дома дизайн проект коттеджа

ванная в доме дизайн дизайн интерьера коттеджа

дизайн участка дома современный дизайн коттеджей

дизайн деревянного дома дизайн коттеджа

дизайн кухни в доме дизайн коттеджа заказать проект

дизайн кухни в коттедже дизайн коттеджа

дизайн коттеджа гостиная дизайн коттеджа

дизайн интерьера дома дизайн загородных коттеджей

дизайн спальни в доме дизайн коттеджа

ландшафтный дизайн дома дизайн ремонта коттеджа

дизайн гостиной в доме дизайн коттеджа под ключ

дизайны домов внутри фото дизайн коттеджа

дизайн комнат в доме дизайн загородных домов и коттеджей

дизайн прихожей в доме дизайн интерьеров домов коттеджей

ванна в доме дизайн дизайн коттеджа

дизайн дома в современном стиле дизайн коттеджа

дизайн участка дома дизайн коттеджа

дизайн коридора в доме дизайн домов и коттеджей

que significa btts en apuestas – slavejko.vlatkopetrovturnir.mk, argentina francia mundial

коттедж дизайн внутри дизайн коттеджа

дизайн одноэтажного дома дизайн проект коттеджа

дизайн комнат в доме дизайн интерьера коттеджа

дизайн интерьера дома дизайн интерьера коттеджа

дизайн интерьера дома дизайн проект коттеджа

стили дизайна домов дизайн интерьера коттеджа

кухня дома фото дизайн дизайн загородных коттеджей

virtual poker with friends uk, the united states casino video

and online casino uk free 10, or bingo no deposit bonus win real

money united states

my blog :: goplayslots.net

This info is worth everyone’s attention. How can I find out more?

my blog: web Site

Do you do music? music worksheets for kids for children and aspiring musicians. Educational materials, activities, and creative coloring pages to develop ear training, rhythm, and an interest in music.

Хотите уверенность в себе? Забудьте о скучных стенах спортзала! Ваша сильные руки ждут вас на свежем воздухе. Вспашка земли мотоблоком — это не просто рутина, а силовая тренировка на все тело.

Как это работает?

Подробнее на странице – [url=https://sport-i-dieta.blogspot.com/2025/04/ogorod-hudenie-s-motoblokom-i-bez-nego.html]https://sport-i-dieta.blogspot.com/2025/04/ogorod-hudenie-s-motoblokom-i-bez-nego.html[/url]

Мощные мышцы ног и ягодиц:

Управляя мотоблоком, вы постоянно идете по рыхлой земле, совершая усилие для движения вперед. Это равносильно приседаниям с нагрузкой.

Стальной пресс и кор:

Удержание руля и контроль направления заставляют напрягаться ваш корпус. Каждая кочка — это микро-скручивание.

Рельефные руки и плечи:

Повороты, подъемы, развороты тяжелой техники — это упражнения на бицепс, трицепс и плечи в чистом виде.

Смотрите наше видео-руководство: Мы покажем, как превратить работу в эффективную тренировку.

Ваш план похудения на грядках:

Разминка (5 минут): Прогулка быстрым шагом по участку. Кликните на иконку, чтобы увидеть полный комплекс.

Основная “тренировка” (60-90 минут): Вспашка, культивация, окучивание. Чередуйте интенсивность!

Заминка и растяжка (10 минут): Упражнения на гибкость рук. Пролистайте галерею с примерами упражнений.

Мотивационный счетчик: За час активной работы с мотоблоком средней мощности вы можете сжечь от 400 до 600 ккал! Это больше, чем пробежка трусцой.

Итог: Гордость за двойной результат. Поделитесь своим прогрессом в соцсетях с хештегом #ФитнесНаГрядках. Пашите не только землю, но и лишние калории

bingo canada sign up, best online slot sites new zealand and how to play online Is the casino in niagara falls open united

states, or paying tax on gambling winnings australia

накрутка ток ток накрутка подписчиков вк

дизайн проект квартиры дизайн двухкомнатной квартиры

стили дизайна квартир дизайн 2 комнатных

дизайн залы в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м

дизайн залы в квартире дизайн 2 комнатных

дизайн маленькой квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв

дизайн реальных квартир дизайн проект 2 комнатной квартиры

сделать дизайн квартиры двухкомнатная квартира кв дизайн

дизайн кухни в квартире дизайн 2 комнатной кв

светлый дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры

стили дизайна квартир дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн кв квартира проект дизайн проект 2 х комнатной

стили дизайна квартир дизайн 2 комнатной квартиры

дизайн проект квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв м

дизайн зала в квартире 2 х комнатная дизайн

дизайн туалета в квартире двухкомнатная квартира 53 кв м дизайн

дизайн залы в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн реальных квартир дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

дизайн маленькой квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 42 кв

дизайн 3 квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м

дизайн квартир м дизайн 2 комнатных

дизайн 3 квартиры дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн ванной в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 42 кв

комнатный дизайн квартир дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайн прихожей в квартире дизайн 2 х комнатной квартиры

дизайн квартиры 2026 дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн кухни в квартире хрущевка 2 комнатная дизайн

дизайн квартиры онлайн дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв

дизайн туалета в квартире дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн кв квартира проект дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайн ванной в квартире двухкомнатная квартира кв дизайн

комнатный дизайн квартир дизайн интерьера 2 комнатной

дизайн реальных квартир дизайн двухкомнатной квартиры 45 кв м

дизайн квартир м дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн коридора в квартире дизайн 2 комнатной квартиры

дизайн 3 квартиры дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн интерьера квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв м

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв

дизайн квартир м дизайн проект двухкомнатной квартиры 56 кв

дизайн ванной в квартире 2 х комнатная дизайн

дизайн маленькой квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайн зала в квартире 2 х комнатная дизайн

дизайн гостиной в квартире дизайн 2 комнатных

дизайн ванны в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв

светлый дизайн квартиры двухкомнатная квартира 42 кв м дизайн

сделать дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры

комнатный дизайн квартир дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайн квартиры дизайн 2 комнатной квартиры

дизайн кв квартира дизайн интерьера 2 комнатной

дизайн квартиры 2026 дизайн 2 х комнатной квартиры

дизайн реальных квартир дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв

дизайн прихожей в квартире дизайн квартиры 58 кв м двухкомнатной

дизайн реальных квартир дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

комнатный дизайн квартир дизайн 2 х комнатной квартиры

дизайн квартиры онлайн дизайн интерьера 2 комнатной

дизайн проект квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

комнатный дизайн квартир дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

дизайн кухни в квартире дизайн 2 комнатной квартиры

дизайн ванны в квартире дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайн зала в квартире дизайн двухкомнатных квартир 40 кв м

дизайн прихожей в квартире дизайн интерьера 2 комнатной

дизайн 3 квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м

комнатный дизайн квартир дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

дизайн квартиры онлайн дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв м

дизайн проект квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв

дизайн залы в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн зала в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 42 кв

дизайн залы в квартире дизайн 2 х комнатной хрущевки

дизайн квартиры дизайн 2 х комнатной хрущевки

дизайн прихожей в квартире дизайн квартиры 58 кв м двухкомнатной

дизайн туалета в квартире дизайн двухкомнатных квартир 40 кв м

дизайн кв квартира дизайн двухкомнатных квартир 40 кв м

дизайн залы в квартире дизайн проект 2 х комнатной

дизайн маленькой квартиры двухкомнатная квартира 54 кв м дизайн

дизайн квартиры 2026 дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн ванной в квартире хрущевка 2 комнатная дизайн

стили дизайна квартир дизайн квартиры 58 кв м двухкомнатной

дизайн кв квартира проект дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв

дизайн кв квартира проект дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

комнатный дизайн квартир дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

светлый дизайн квартиры дизайн 2 комнатных

дизайн зала в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 42 кв

дизайн гостиной в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

дизайн квартир м дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв

дизайн кв квартира дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры

светлый дизайн квартиры дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн интерьера квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв м

дизайн реальных квартир дизайн двухкомнатной квартиры 45 кв м

дизайны комнат в квартире дизайн проект 2 х комнатной

дизайн ванной в квартире хрущевка 2 комнатная дизайн

дизайны комнат в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

стили дизайна квартир двухкомнатная квартира 53 кв м дизайн

комнатный дизайн квартир дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн квартиры 2026 дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв

дизайн реальных квартир дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайны комнат в квартире дизайны двухкомнатных квартир 44 кв

дизайн зала в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв

дизайны комнат в квартире дизайн двухкомнатных квартир 40 кв м

дизайны комнат в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв

дизайн залы в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн коридора в квартире двухкомнатная квартира 54 кв м дизайн

стили дизайна квартир дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

дизайн коридора в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

дизайн проект квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв м

дизайн кухни в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн квартиры студии двухкомнатная квартира 54 кв м дизайн

дизайн квартиры студии дизайн квартир двухкомнатных 40 кв

дизайн ванны в квартире дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн квартиры онлайн дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн прихожей в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв

дизайн ванной в квартире проект дизайна 2 комнатной

дизайн коридора в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв м

дизайн коридора в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

сделать дизайн квартиры 2 х комнатная дизайн

дизайн кв квартира двухкомнатная квартира кв дизайн

дизайн квартиры онлайн дизайн двухкомнатной квартиры 44 кв м

дизайн ванны в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 44 кв м

дизайн проект квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв

сделать дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв

дизайн кухни в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн кв квартира дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв

дизайн квартиры онлайн дизайн проект двухкомнатной квартиры

светлый дизайн квартиры дизайн проект 2 х комнатной

дизайн 3 квартиры дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн залы в квартире дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн интерьера квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 44 кв м

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв

стили дизайна квартир дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн кв квартира дизайн 2 комнатных

дизайн кв квартира проект двухкомнатная квартира 53 кв м дизайн

дизайн коридора в квартире дизайн интерьера 2 комнатной

комнатный дизайн квартир дизайн проект 2 комнатной квартиры

дизайн кв квартира дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн ванной в квартире дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн ванной в квартире дизайн интерьера 2 комнатной

дизайн кухни в квартире дизайн двухкомнатной квартиры

стили дизайна квартир дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв

дизайн 3 квартиры дизайн проект двухкомнатной квартиры

светлый дизайн квартиры двухкомнатная квартира 53 кв м дизайн

дизайн кв квартира дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв м

дизайн залы в квартире проект дизайна 2 комнатной

дизайн кв квартира дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн 3 квартиры дизайн 2 х комнатной хрущевки

дизайн кв квартира дизайн двухкомнатной квартиры

дизайн кв квартира проект дизайн двухкомнатной квартиры 44 кв м

дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 42 кв

светлый дизайн квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

дизайн гостиной в квартире дизайн интерьера 2 комнатной

дизайн прихожей в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 43 кв м

дизайн коридора в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн залы в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв

дизайн квартиры студии дизайн двухкомнатной квартиры 56 кв м

дизайн реальных квартир дизайн квартиры 58 кв м двухкомнатной

дизайн маленькой квартиры дизайн двухкомнатной квартиры

дизайны комнат в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 52 кв м

стили дизайна квартир дизайн проект 2 комнатной квартиры

дизайн ванной в квартире дизайн проект двухкомнатной квартиры

дизайн туалета в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

дизайн квартиры дизайн 2 комнатной квартиры

дизайн маленькой квартиры дизайн двухкомнатной квартиры 53 кв

дизайн ванны в квартире дизайн двухкомнатной квартиры 54 кв

дизайн 3 квартиры дизайн проект 2 х комнатной

дизайн ванны в квартире двухкомнатная квартира 42 кв м дизайн

дизайн квартиры 2026 двухкомнатная квартира 54 кв м дизайн

legal gambling sites canada, no deposit bonus codes usa and free spins 2021 and united statesn pokies

companies, or united statesn slots miami

Take a look at my web page … can you play blackjack for money online (Quyen)

I am regular reader, how are you everybody? This piece of

writing posted at this web site is really fastidious.

My blog :: website

777 casino united kingdom, gala bingo gift vouchers uk and how can i play online

poker in united states, or uk slot streamers

my web-site; Goplayslots.Net

native united statesn casino rights, how to play online casino in singapore much does united

statesn roulette pay and ontario australia online gambling, or

888 poker deposit new zealand

slots best uk, legal borgata nj online casino app (Major) poker sites australia and new zealandn eagle

slot machine, or free spins no deposit on registration nz

Лучшие и безопасные противопожарные резервуары стальные эффективное решение для систем пожарной безопасности. Проектирование, производство и монтаж резервуаров для хранения воды в соответствии с требованиями нормативов.

Лучшие и безопасные наземные противопожарные резервуары эффективное решение для систем пожарной безопасности. Проектирование, производство и монтаж резервуаров для хранения воды в соответствии с требованиями нормативов.

Курсы ЕГЭ по истории https://courses-ege.ru

Курсы по информатике ЕГЭ https://courses-ege.ru

Противопожарный резервуар для воды подземный https://underground-reservoirs.ru

Цилиндрические подземные резервуары https://underground-reservoirs.ru

Лучшее казино https://download-vavada.ru слоты, настольные игры и live-казино онлайн. Простая навигация, стабильная работа платформы и доступ к играм в любое время без установки дополнительных программ.

Лучшее казино https://download-vavada.ru слоты, настольные игры и live-казино онлайн. Простая навигация, стабильная работа платформы и доступ к играм в любое время без установки дополнительных программ.

Играешь в казино? https://freespinsbonus.ru бесплатные вращения в слотах, бонусы для новых игроков и действующие акции. Актуальные бонусы и предложения онлайн-казино.

Играешь в казино? бонус за регистрацию без депозита бесплатные вращения в слотах, бонусы для новых игроков и действующие акции. Актуальные бонусы и предложения онлайн-казино.

сколько полотенцесушитель полотенцесушитель водяной

нержавеющие полотенцесушители полотенцесушитель для ванной водяной

ширина полотенцесушителя полотенцесушитель вертикальный

ширина полотенцесушителя лучшие полотенцесушители

полотенцесушитель от пола полотенцесушители официальный сайт

цвета полотенцесушителей полотенцесушитель электрический

полотенцесушитель 50 50 купить полотенцесушитель

полотенцесушитель хром лучшие полотенцесушители

полотенцесушитель хром электрический полотенцесушитель для ванной

полотенцесушитель сталь купить полотенцесушитель водяной

полотенцесушитель terminus купить полотенцесушитель

матовый полотенцесушитель полотенцесушитель вода

полотенцесушитель в ванне полотенцесушитель электрический

полотенцесушитель водяной см полотенцесушитель электрический

полотенцесушитель вода купить полотенцесушитель

полотенцесушителя 1 1 полотенцесушитель для ванной

какой полотенцесушителей полотенцесушитель для ванной

полотенцесушитель 500 купить хороший полотенцесушитель

ширина полотенцесушителя купить полотенцесушитель водяной

угловой полотенцесушитель купить полотенцесушитель

полотенцесушитель хром полотенцесушитель вода

полотенцесушитель установленный полотенцесушитель сталь

полотенцесушитель двин купить боковой полотенцесушитель

полотенцесушитель маргроид полотенцесушитель для ванной водяной

полотенцесушитель хром лучшие полотенцесушители

полотенцесушители 80 полотенцесушитель сталь

теплый полотенцесушитель полотенцесушитель вертикальный

сколько полотенцесушитель купить полотенцесушитель водяной

черный полотенцесушитель полотенцесушитель купить в москве

полотенцесушитель размеры полотенцесушитель купить в москве

полотенцесушитель 50 50 купить хороший полотенцесушитель

полотенцесушитель сунержа полотенцесушители официальный сайт

скрытый полотенцесушитель полотенцесушитель сталь купить

полотенцесушитель сталь полотенцесушитель вода

полотенцесушитель маргроид электрический полотенцесушитель для ванной

полотенцесушители 80 купить полотенцесушитель

скрытый полотенцесушитель полотенцесушитель вертикальный

полотенцесушитель размеры полотенцесушитель водяной

нижний полотенцесушитель полотенцесушитель в ванне

полотенцесушителя 1 1 полотенцесушитель вода

полотенцесушитель от пола полотенцесушитель вода

электро полотенцесушитель купить полотенцесушитель в ванную

ширина полотенцесушителя купить полотенцесушитель в ванную

высота полотенцесушителя полотенцесушитель для ванной водяной