人類の長年の問い「我々は宇宙で孤独なのか」。

その答えに近づく発見が、2025年夏にNASAから発表されました。

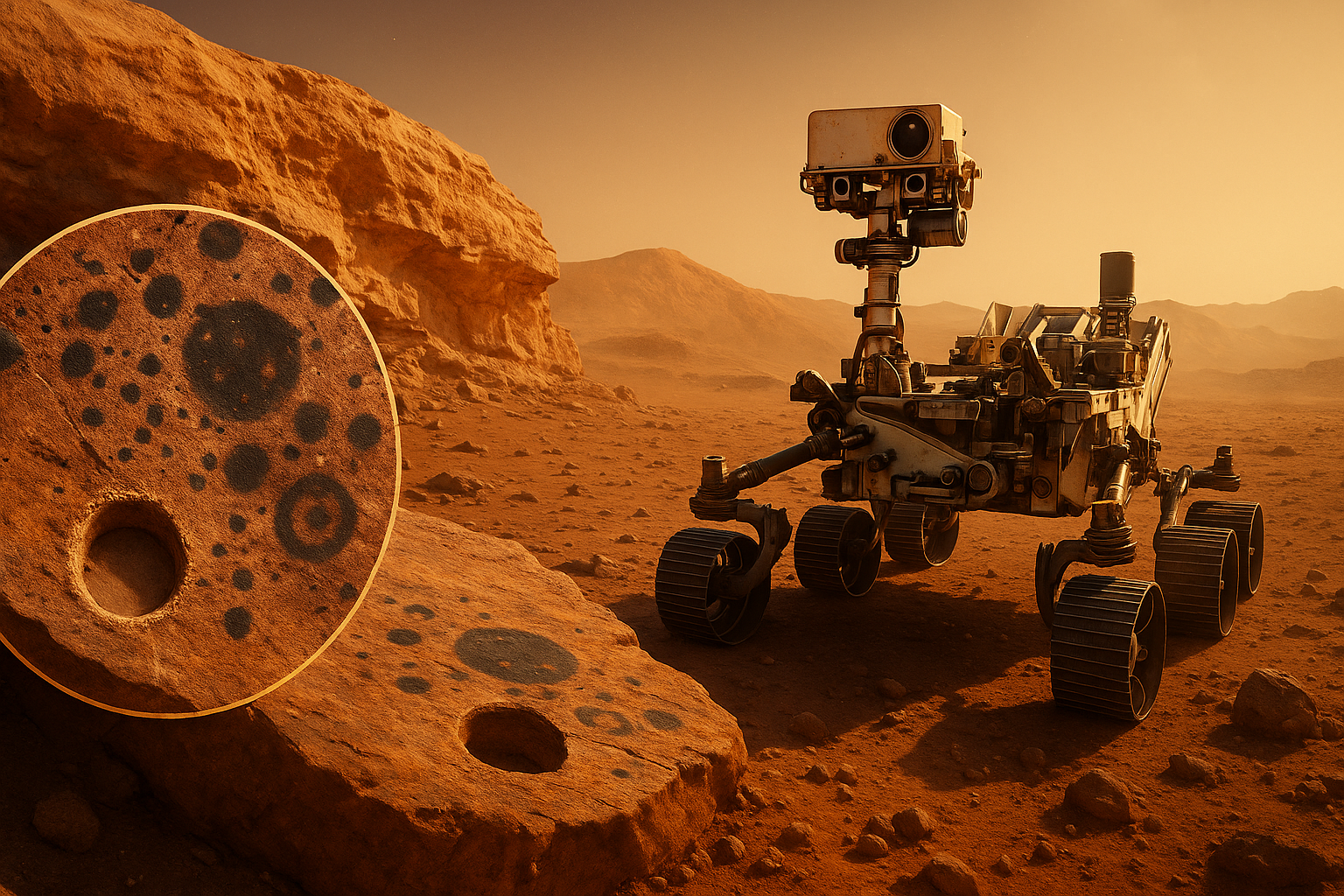

探査車パーサヴィアランスが、火星の古代河川跡「ブライト・エンジェル(Bright Angel)」で掘削したサンプル「サファイア・キャニオン(Sapphire Canyon)」から、生命の痕跡を示唆する化学シグネチャーが見つかったのです。

これは「生命そのもの」ではありません。

しかし、生命活動の“置き土産”のような証拠と研究者たちは説明します。

まさに火星探査の節目といえる成果です。

発見の現場 ― ネレトヴァ・ヴァリスとブライト・エンジェル

舞台はイェゼロ・クレーターの西端に流れ込んでいたとされる古代河川ネレトヴァ・ヴァリス(Neretva Vallis)。

その川沿いに露出した明るい地層「ブライト・エンジェル」で、パーサヴィアランスは岩石の掘削を行いました。

その中でも「チェヤヴァ・フォールズ(Cheyava Falls)」と呼ばれる赤茶色の泥岩から採取されたのが、今回話題の25番目の試料「サファイア・キャニオン」です。

堆積物は非常に細かく、静かな水の中で堆積したことを物語っています。

奇妙な模様「ポピーシード」と「レパードスポット」

この岩石には研究チームが「ポピーシード(けし粒)」や「レパードスポット(ヒョウ柄)」と呼ぶ模様が散らばっていました。黒い小斑点や輪状の縁取り模様で、地球では微生物活動に伴う鉱物の酸化還元反応とよく似た構造を形成します。

つまり、岩石形成の過程で生物由来の化学反応が介在した可能性を示唆しているのです。

鍵となった分析 ― 有機炭素と鉄リン酸塩・硫化鉄

パーサヴィアランスに搭載された分光計SHERLOCとPIXLが詳細に分析した結果、以下の重要な組み合わせが確認されました。

- 有機炭素化合物

- 鉄リン酸塩(ヴィヴィアナイトと推定)

- 硫化鉄(グレイガイトの可能性)

このトリオは、地球では嫌気性微生物の代謝副産物として頻出するものです。

さらに、これらが泥岩の微小な反応フロントや斑点構造と空間的に一致して存在していたことが、発見の核心部分といえます。

「生命の証拠」ではない理由

重要なのは、研究者たちが慎重に言葉を選んでいる点です。

今回見つかったのは“生命由来の可能性がある化学的シグネチャー”であり、生命そのものではありません。

同じ鉱物や模様は、非生物学的な地球化学反応(火山性ガスや水との相互作用など)でも生成されうるため、断定はできないのです。

科学においては「代替仮説を潰すこと」が重要であり、その決着は地球ラボでの詳細分析に委ねられます。

サンプルリターン計画と時間軸

今回のサンプル「サファイア・キャニオン」を含め、パーサヴィアランスはすでに30点近い試料を確保しています。

これらは将来、火星サンプルリターン計画(MSR)によって地球に持ち帰られる予定です。

しかし、予算や技術上の課題から、最短でも2040年代になる見込み。

待ち遠しいですが、地球での高精度な同位体分析や有機分子解析により、火星生命探査の最終的な結論に迫れるでしょう。

「画像の派手さ」に惑わされるな

公開された画像は、赤茶けた泥岩に白い脈や黒い斑点が散らばり、砂漠の岩肌にヒョウ柄が浮かんだように見えます。

視覚的には派手ですが、実際の構造はミリ単位以下の鉱物分布。

ここに高感度分光計の計測データを重ねることで、生命の痕跡かどうかを科学的に読み解いているのです。

経済・産業への波及 ― 宇宙×センサー×AI

今回の発見はロマンだけでなく、産業的な意味も持ちます。

- 宇宙輸送・ロボティクス:試料採取・帰還の超高信頼技術

- センシング技術:分光計・ラマン装置・元素マッピング需要の拡大

- AI解析:微小構造の検出・データ同化のためのAI応用

こうした技術は資源探査や環境調査など地上の分野にも波及し、経済的価値を生むでしょう。

筆者の視点 ― 「矢印の本数」が増えたという意味

科学は一本の決定打ではなく、複数の矢印が同じ方向を指すことで真実に近づく営みです。

今回の発見では、有機炭素・鉄リン酸塩・硫化鉄・細粒泥岩・古河川環境という複数の矢印が、いずれも「火星にかつて生命が存在したかもしれない」という一点を指し示しました。

確証はまだ先。

しかし、矢印の本数が明確に増えたという事実こそが、この発表の最大の価値だといえます。

■ まとめ

NASAのパーサヴィアランスが掘り当てた「サファイア・キャニオン」の発見は、火星に生命が存在した可能性を示唆する最有力の証拠です。

ただしこれは生命そのものではなく、生命の可能性を残すシグネチャー。

最終結論は、2040年代に予定されるサンプルリターンを待たなければなりません。

それでも、人類はまた一歩「Are we alone?(我々は孤独か?)」という問いの答えに近づきました。

次の一手は、仮説を一つずつ検証し、誤解を潰し、確率を高めること。

その地道な努力こそが、私たちを“孤独ではない宇宙”へと導くのです。 🌌

コメント